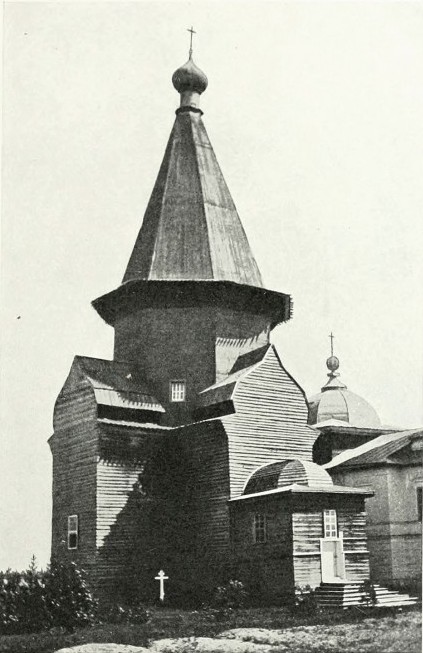

из иконостаса Успенской церкви

Первым Успенским храмом на Руси стала соборная Успенская церковь Киево-Печерской Лавры, заложенная в 1073 году преподобными Антонием и Феодосием Киево-Печерскими.

В Киево-Печерский патерик включен рассказ греческих зодчих о том, как Сама Пресвятая Богородица повелела им возвести эту церковь: «Однажды, когда мы спали в своих домах, рано на восходе солнца, пришли к каждому из нас благообразные юноши и сказали: «Зовет вас Царица во Влахерну». Мы пошли, взявши с собою друзей и ближних своих. Пришли мы все в одно время и, расспросивши друг друга, узнали, что ту же речь Царицы слышал каждый из нас, и одни и те же посланные были за всеми нами. Наконец увидали мы Царицу и при Ней множество воинов. Мы поклонились Ей, и Она сказала нам: «Хочу Я построить себе Церковь на Руси, в Киеве, и вот вам велю это сделать. Возьмите золота на три года». Мы же, поклонившись, сказали: «Госпожа Царица! Посылаешь Ты нас в чужую страну, к кому мы там придем». Она же сказала: «Я вас посылаю вот с ними, с Антонием и Феодосием». Мы же сказали: «Зачем же, Госпожа, на три года золота нам даешь? Им и прикажи о нас, что нам есть и что пить; а подаришь нас, чем Сама знаешь». Царица же сказала: «Этот Антоний только благословит и отойдет из этого света в вечный покой; а этот, Феодосий, через два года после него отойдет. Итак, берите золота до избытка. А что до того, чтобы почтить вас, то никто не может так, как Я: дам вам, чего и ухо не слыхало, и глаз не видал, и что на сердце человеку не входило. Я Сама приду видеть церковь и в ней жить буду». Дала Она нам также мощи святых мучеников: Артемия, Полиевкта, Леонтия, Акакия, Арефы, Иакова, Феодора, и сказала: это положите в основание». Мы взяли золота больше, чем нам нужно было, и Она сказала: «Выйдите на двор, посмотрите величину церкви». Мы вышли и увидели церковь на воздухе. Вошедши опять к Царице, мы поклонились и сказали: «Госпожа Царица, какое имя церкви?» Она же сказала: «Я хочу назвать ее Своим именем». Мы не смели спросить, как Ея имя, а Она сказала опять: «Богородицына будет церковь». И, давши нам икону, сказала: «Она будет в ней наместной». Мы поклонились Ей и пошли, неся с собой икону, полученную из рук Царицы».

Стольному Киеву стали подражать другие русские города – Успенские соборы появились во Владимире, Ростове, Смоленске и других княжеских центрах.

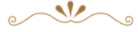

начало XX века

В Москве до правления Ивана Калиты главным храмом был Дмитровский собор, посвященный святому воину Димитрию Солунскому, покровителю защитников Отечества и небесному покровителю Владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. В 1325 году святитель Петр, митрополит Киевский и всея Руси, перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву и в августе 1326 года заложил в Кремле Успенский собор. Тогда это был скромный одноглавый храм, но с ним Москва предстала наследницей древнего Владимира, а когда она стала русской столицей, Успенский собор стал Московской Софией.

Московский Успенский собор продолжил традицию первых русских Софийных храмов, что стояли в Киеве, Новгороде и Полоцке, которые на Руси осмыслялись в связи с Пресвятой Богородицей (в Византии Святая София отождествлялась с Христом Спасителем). Считалось, что празднование Святой Софии в дни памяти Богородицы прославляет воплотившуюся Премудрость Божию через полное осуществление Божественного замысла, когда Богородица прославляется как Царица Небесная и как Заступница рода человеческого перед небесным престолом Ее Божественного Сына. На Руси существовало два престольных праздника Святой Софии: в Киеве – 15/28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, а в Новгороде – 8/21 сентября, в праздник Ее Рождества.

Московский собор был богословским и градостроительным символом Софии Константинопольской, переосмысленным в русской традиции, поскольку Москва – Третий Рим – ориентировалась на символику Второго Рима. Москва осознавала себя домом Пресвятой Богородицы с главным чертогом Ее – Успенским собором. Так на Руси укоренилась традиция строительства соборов, посвященных Пресвятой Богородице как русскому образу Святой Софии.

Около 1420 года святитель Дионисий, епископ Ростовский и Ярославский, благословил преподобного Александра Куштского на основание монастыря и строительство в нем соборной церкви в честь Успения Божией Матери.

Первая Успенская церковь в Александро-Куштском монастыре была построена на землях и на средства благоверного князя Дмитрия Заозерского. В строительстве принимали участие преподобный Александр Куштский и монахи Симеон и Савватий, первые его ученики. Жена князя Дмитрия, благоверная княгиня Мария, снабдила новый храм книгами, иконами и богослужебной утварью. В житии преподобного Александра сказано, что по преставлении в 1439 году он был погребен «с полуденной стороны алтаря», то есть справа от алтаря построенной им церкви Успения Божией Матери. Эта церковь просуществовала около 100 лет. В ночь на 26 октября 1519 года, на память преподобного Дмитрия Солунского, она и все монастырские постройки сгорели в пожаре, возникшем от непотушенной свечи. Описания церкви не сохранилось.

В Летописи Спасо-Каменного монастыря, составленной в 1897 году, сказано, что, вторая деревянная шатровая Успенская церковь в Александро-Куштском монастыре была построена в 1533 году. В документах советского периода церковь датируется 1540 годом. Общепринятая датировка постройки церкви – первая половина XVI века. Богослужения в ней совершались с первой половины XVI века до 1932 года, практически 400 лет. Церковь сохранилась до наших дней, является памятником архитектуры.

1910 год

В отличие от первой, вторая церковь двухпрестольная: главный престол – в честь Успения Божией Матери, придельный – в честь преподобного Александра Куштского. Придел находится в правом крыле церкви, был устроен над могилой преподобного. Богослужения в церкви совершались в летнее время.

Впервые в документах эта церковь упоминается в Писцовом описании монастырских вотчин в Заозерской половине Вологодского уезда 1627 – 1630 годов: «В Закушской волости монастырь Александрова Пустынь на р. Куште – церковь холодная во имя Успения Пречистой Богородицы, в приделе престол преподобного Александра Куштского чудотворца, другая церковь тёплая, с трапезою, великого чудотворца Николы, деревянная. А в церквах Божия милосердия образы, и книги, и ризы, и поникадила, и свечи местные, и сосуды церковные, и на колокольне колокола и всякое церковное строение монастырское».

Следующее письменное упоминание о церкви находится в Доношении игумена монастыря в Консисторию Вологодской епархии Вологодского уезда 1747 года. Здесь описана гробница преподобнаго Александра Куштского: «Преподобнаго Александра Куштского чудотворца гробница имеется при церкви Успения Пресвятыя Богородицы на правой стороне в приделе во имя его преподобнаго Александра Куштского, у которого придела стены рублены оной настоящей Успенской церкви стенами общительно вместе и поднижно у того придела кровле в подзоре крупными черными словами писана была летопись 7143 (1635) года. А о чем того заполнения писанных в той летописи рече не видно; а может быть о том, когда тот придел построен и посвящен. Мощи его преподобнаго свидетельствованы кем, когда не были и под каким указом о том в оном в Александрове монастыре никакого письменнаго известия не имеется, а те мощи наверху или в недрех земли, то есть под спудом обретаются, о том достоверно знать и увидеть невозможно. Хотя у оной гробницы и дна не имеется и потому в гробнице вниз из помосту по двух половиц по половине и прорублена. Токмо ниже того прорубленного полого места забрано дощатой подволокой, а в той подволоке до самой земли длиною и шириною против всей гробницы срублен особливо определенных двух стен составной глухой бревенной голбчик и замок, в которой никакого прохода не имеется и никакой скважины на том голбчике не прорублено».

начало XX века

Опираясь на это писание, можно сделать предположение, что придел был построен одновременно с церковью – в первой половине XVI века, но стал храмом, то есть был освящен в честь преподобного Александра Куштского, в 1635 году, возможно после его официальной канонизации.

Первое подробное описание церкви было составлено в 1764 году, когда Александро-Куштский монастырь был упразднен, преобразован в приход и все имущество от игумена было передано белому священнику.

В главном храме церкви Успения Божией Матери на тот момент:

«Царские двери резныя и вызолочены.

По правую страну от Царских врат местныя образы:

Образ Воскресения Христова. Писан на золоте, на нем три венца с цатами: два золоченые, третий без цаты маленький. У Спасителева образа венец ветхий. Пред ним лампада медная вновь золоченая.

Образ Успения Пресвятыя Богородицы в чудесех. Писан на золоте. Пред ним лампада медная. У Спасова образа ожерельицо жемчужное небольшое. У Богородична образа ожерелье и возглавие жемчужное. Венцы серебряныя, резныя, золочены. Оные образа в иконостасе резном золоченом. У Образа Богоматери привешен крест, обложен серебром.

Образ Живоначальныя Троицы. Венцы серебряные, золочены.

Образ преподобного Александра Куштского чудотворца. Писан живописью.

На левой стороне:

Образ Николая чудотворца. Писан на золоте. Три венца деревянные, резные, золочены. На нем крест небольшой четвероконечный. Оклады серебряные. Пред ним лампада белого железа.

Образ Пресвятыя Богородицы Одигитрия. Писан на золоте. Венцы и цата серебряные, басмянные, позолочены на древе. Возглавие и ожерелье жемчужное. У Предвечного Младенца ожерельицо жемчужное. У двоих ангелов венцы серебряные, резные, позолочены.

Образ О тебе радуется писан на красках. Венец с короной серебряной. На короне девять каменьев простых. Возглавие и ожерелье жемчужное. У Предвечного Младенца венец серебряной, золочен.

Образ Воздвижения Честнаго Креста Господня в чудесех. Писан на красках.

Образ Рождества Пресвятыя Богородицы. Писан на красках.

Оные образа в иконостасе деревянном, резном, позолоченном.

Над Царскими дверьми:

Деисус и дванадесять праздники. У Спасителева образа привешен крест небольшой. Пред ним лампада медная.

Паникадило медное о шестнадцати рожках. Весом три пуда.

Три хоругви. Писаны на золоте и на красках.

Образ Страшного суда. Писан на золоте.

Образ великомученика Георгия в чудесех. Писан на красках.

Над гробом чудотворцевым образ святых Прокопия и Иоанна Устюжских. Оклад и венцы серебряные, золочены».

1921 год

В придельном храме церкви Успения Божией Матери на тот момент:

«Престол Успенской церкви по правую страну в честь преподобного Александра Куштскаго чудотворца.

Царские врата деревянныя, резныя, золочены.

По правую страну царских врат:

Образ Спасителев. Писан на красках. Пред ним лампада медная.

После него Образ Нерукотворен. Писан на красках.

Над мощами преподобного Александра гробница резная. На гробнице - преподобного образ, писан на красках, обложен серебром. Венец серебряный, чеканный, позолочен. На нем покров камки желтой, обложен камкой красной. На том покрове писан образ его чудотворцев живописью.

Другой покров - тафта двоеличная струйчатая.

Третий покров камки лазоревой с кругами в средине.

Крест серебряный. Дарения Ерапкиных. Против его лампада медная гладкая.

Над гробницей Иисус Эммануил. Писан на красках.

На северной стране на дверях образ благоразумного разбойника. Писан на красках.

Образ в молении у святаго пророка Илии Власия Севастийскаго, Флора и Лавра. Писаны на красках. Пред ними лампада белого железа.

Образ Дионисия и Амфилохия. Писан на красках.

Над Царскими дверьми деисус. Писан на красках.

Паникадило медное. В полпуда.

Внизу у этого придела над мощами чудотворцевыми рубленый голбчик деревянный. Кругом раки точеныя столбы крашеныя.

В возглавии образ его чудотворца с житием. Писан на красках. Против его лампада белого железа.

По северную страну деисус писан на красках».

1961 год

Краткое описание 1772 года: «соборная церковь Успения Пресвятыя Богородицы холодная деревянная, с приделом преподобного Александра Куштского чудотворца. Верх шатровый, кругом паперть… внизу придела над мощами чудотворцовыми рубленой голпчик деревянной, покрыт полочком, кругом его рака. Точены столпцы, крашены. Под церковью кладовая палата».

В 1799 году в церкви были заменены полы и престолы в алтарях: «сделаны были полы бревенчатые тесаные топором, у которых концы заложены в брусье, которое от хождения чрез многи годы сверху истерлось, отчего концы онаго пола ныне колеблются, и на полах явились сучья. В олатрях же и престолы сделаны не в указанную меру. Посему приходские люди желают полы в церкви сделать новые тесовые, скобленные стругом... и престолы сделать в указанную меру».

Краткое описание 1824 года: «Церковь Успения Божией Матери холодная об одной главе, покосившейся несколько на юго-западную сторону. Снаружи обита тесом до самого верху, ветхостей не имеет. Крыльцо у оной церкви новое… иконостас и иконы в довольно хорошем виде; утварь, сосуды хороши».

В 1835 году у церкви был разобран обветшавший придел преподобного Александра Куштского и вместо него, впритык к деревянной, была построена каменная двухэтажная церковь. Место погребения преподобного Александра оказалось в каменной церкви у левой стены рядом с солеей. Историческая деревянная гробница была перенесена в новую церковь и установлена над могилой преподобного Александра.

В 1836 году «на церкви Успения глава паяна черным железом, выкрашена голубой краской, крест паян белым железом».

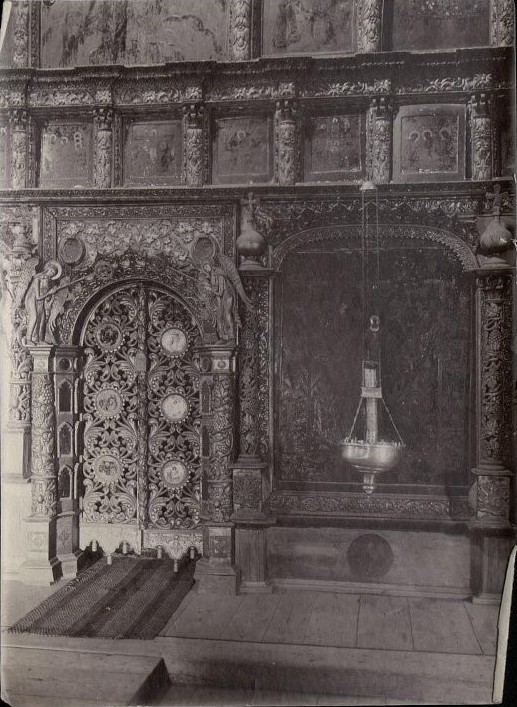

на территории Спасо-Прилуцкого монастыря,

1962 - 1968 годы

Между 1848 – 1853 годами Александро-Куштский монастырь посетил историк-писатель Андрей Николаевич Муравьев. Вот как он описал церковь Успения: «на широком приволье зеленого луга, испещренного майскими цветами, возвышалась старинная дубовая церковь с шатровою главою и широкими крыльями, висящими на столбах. С одной стороны пристроена к ней небольшая каменная церковь, и, хотя она выходит из характера первобытного здания, однако главный собор покрывает ее новизну своим древним старческим видом… По ветхому крыльцу, уже чувствующему тяжесть ноги человеческой, от векового хождения многих поколений, взошли мы сперва в холодный собор Успения, который сохранил извне и внутри древний священный вид свой, хотя и почерневший от времени. Внутреннее его расположение крестообразно и, к счастию, ничего в нем не изменилось с половины XVI века, когда сооружена была сия церковь, после опустошительного пожара, истребившего в 1519 году всю пустынь, современную преподобному Александру; и так уже три столетия совершается священнослужение в этом святилище; древний его дуб имеет прочность камня, хотя требует поддержки. В высоком иконостасе сохранились старые иконы: храмовые, Успения и святителя Николая, Святой Троицы и Воскресения Господня, в виде Сошествия во ад, ибо так всегда писалась в старину сия икона. Тут и Воздвижение Честнаго Креста, с деяниями, икона Одигитрии и Ангельский Собор, с человеческим родом, воспевающим Пресвятую Деву, и преподобные Куштский и Новоезерский. Царь пророк и благоразумный разбойник на алтарных дверях открывают вход во внутреннее святилище, скромно обитое тесом, где еще несколько древних икон и крестов расставлено по полкам; все носит отпечаток пустынного убожества давно минувшего времени».

Описание 1887 года: «В холодной деревянной церкви Успения Божией Матери на горнем месте икона Нерукотворного Спаса, на северной стене – Владимирская икона, над престолом – Господа Саваофа, за жертвенником плащаница.

Иконостас резной, золоченый, 4-ярусный.

Царские врата резные с иконами Божией Матери, Архангела Гавриила и четырех Евангелистов. При вратах по обеим сторонам 16 на золоте икон и два ангела с рапидами на колоннах.

Иконы по правую сторону: Воскресения Христова, Успения Божией Матери, Живоначальной Троицы.

Иконы по левую сторону: Одигитрия, Собор Божией Матери, Воздвижения Креста Господня, Рождества Богородицы, святителя Николая в житии.

На северных дверях Архангел Михаил, над ним икона Вседержителя.

Второй ярус: 25 разных угодников Божиих.

Третий ярус: над Царскими вратами Коронование Божией Матери, по сторонам от нее 14 разных святых.

Четвертый ярус: в середине Деисус, по сторонам от него 6 пророков.

На Голгофе резное Распятие Господа с Предстоящими.

В тябле Господь Саваоф.

Иконы в прочих местах: на правой стене у клироса ростовая икона-покров преподобного Александра с подписью: «7028 г. октоврия 30 дня, построен сей покров на Устюге Великом тщанием р.Б. стольников Петра, Ивана, Александра Васильевых Кикиных во обитель преподобного Александра Куштского на св. гроб»;

За правым клиросом на стене Спаситель, сидящий во славе; за левым клиросом на стене икона Флора и Лавра, пророка Илии и священномученика Власия. Над ними Эммануил».

деревянный крест и лемех на главе,

2009 год

Описание 1893 года: «Деревянная церковь во имя Успения Божией Матери, старинная, строена около половины XVI века, после пожара 1519 года, высокая с шатровым пирамидальным верхом и широкими с южной и северной сторон крыльями, утверждающимися на столбах. Все здание имеет во 8 сажен в длину и ширину и до 16 сажен высоты с крестом. В высоком иконостасе сохранилось несколько икон, носящих печать глубокой древности: Успения, святителя Николая, Святой Троицы, Воскресения Господня (в виде сошествия во ад) и некоторые другие».

В 1902 году по просьбе настоятеля монастыря церковь осматривал епархиальный архитектор. Заключение: «храм сохранился в достаточной прочности, как в общем составе, так и в частностях, и при поддержании обыкновенным своевременным ремонтом вполне может просуществовать около 4 лет, затем следует подвести каменный надлежащей глубины фундамент».

В 1906 – 1911 годах Успенская церковь была отремонтирована на средства устьянского купца Николая Ивановича Никуличева – под нее подведен каменный фундамент, устроена и окрашена ярью новая железная крыша, глава окрашена голубой краской и увенчана золоченым крестом. Снаружи церковь обшита тесом и выбелена.

В 1921 году из Успенской церкви сотрудником Вологодского музея иконописи и церковной старины В.Н. Ивановым была вывезена икона Божией Матери «Иерусалимская», датируемая XVI веком. Она была отправлена на реставрацию в Москву членами экспедиции Музейного отдела Наркомпроса в составе Н.Н. Померанцева, Е.И. Брягина и Е.П. Муратовой. В настоящее время икона хранится в Государственной Третьяковской галерее, куда поступила после ликвидации ЦГРН в 1934 году.

В 1922 году из церкви были изъяты церковные ценности (богослужебные принадлежности).

В мае 1924 года Александро-Куштский монастырь был закрыт, церковь оставалась действующей еще 9 лет.

В 1927 году реставраторы И.В. Федышин и А.И. Брягин укрепляли иконы в иконостасе Успенской церкви. Нужно было укрепить 53 – 54 иконы. В своих письмах И.В. Федышин повествует, что «иконы почти невозможно выдрать из иконостаса. Пробовали вынуть одну местную икону и провозились целый час впятером, да и то пришлось сзади разламывать обшивку». Жили реставраторы в самой церкви.

лемех на главах и кровле,

2007 год

14 марта 1927 года в Вологодский музей была отправлена икона «Преполовение Пятидесятницы».

Краткое описание 1927 года: «Успенская церковь… деревянная, одноэтажная. Снаружи и внутри обшита тесом, окрашена краской. Покрыта железом. Одна большая глава и одна малая. 5 больших окон, 2 малых. 1 наружная дверь, 1 внутренняя и 1 в каменную церковь. Церковь оценена в 1 680 рублей. Иконостас в четыре яруса, оценен в 150 рублей».

В 1932 году богослужения в церкви прекращены, здание передано под хозяйственные нужды Усть-Кубинского инвалидного дома, открытого на территории монастыря.

На 1948 год «деревянная церковь Успения 1540 года хорошо сохранилась».

На 1956 год церковь является памятником архитектуры, объектом культурного наследия федерального значения, используется под вещевую кладовую инвалидного дома.

В 1959 году из иконостаса Успенской церкви вывезена еще одна икона – «Преподобный Александр Куштский в житии», датируемая XVII веком. В дальнейшем из Обменного фонда она поступила в Государственный Эрмитаж, в настоящее время представлена в коллекции «Русское искусство и культура».

В сентябре 1959 года начальник научно-исследовательского отдела ЦНРМ Академии архитектуры и строительства СССР Ополовников А.В. и инженер Вологодского облисполкома Ведров А.К. произвели предварительное натурное обследование памятника архитектуры бывшей Успенской деревянной церкви в Местечке Александрово (бывший Александро-Куштский монастырь) Макарьинского с/с Усть-Кубинского района Вологодской области, при чем установили:

1. Памятник – шатровая, крестчатая, рубленая церковь, датируемая серединой XVI века – представляет собой высокую историко-архитектурную ценность, как переходной тип от крестчатой церкви к шатровому восьмерику на четверике, с сохранившимся иконостасом XVIII века с иконами, современными постройке памятника.

2. Техническое состояние памятника, простоявшего свыше 50 лет без ремонта и ухода – запущенное, а именно:

а) в результате неисправного состояния железных кровель и течи на венцы повалов последние имеют значительную гниль, причем несколько таких венцов обрушились на одной из граней сбили в этом месте обшивку; гнилью также поражены 5 – 6 верхних венцов восьмерика (под повалами). Течь проникла также под наружную обшивку в углах и повредила гнилью угловые стойки каркаса обшивки;

б) беспорядочное содержание цокольной части здания послужило причиной наличия гнили в 3 венцах (а местами до 5) низа сруба. Последнее усугубляется также тем, что памятник находится в подтопляемом месте и ежегодно заливается до первых венцов;

в) памятник имеет позднейшую двухстороннюю дощатую обшивку, что создает излишний режим влажности сруба и, одновременно, исключает возможность его естественного проветривания.

3. Основа всего сооружения, сруб и шатер, в основном еще достаточно прочен и оснований для опасения его обрушения в ближайшие годы не имеется.

придел и алтарь придела Успенской церкви,

2007 год

Предварительные выводы обследования: учитывая высокую художественно-архитектурную ценность памятника и то, что он находится в труднодоступной местности, связанной с другими населенными пунктами только проселочной дорогой через болото, и в крайне неблагоприятном окружении, было бы наиболее правильным перевезти его (с одновременной реставрацией) в ближайший комплекс памятников архитектуры, доступных для массового музейного показа.

В октябре 1959 года Главное управление культурно-просветительских учреждений Министерства культуры РСФСР ознакомилось с предложением перенести памятник архитектуры бывшую церковь Успения 1540 года из Местечка Александрово Вологодской области на территорию бывшего Прилуцкого монастыря в с. Прилуки Вологодского района, и запросило у управления Культуры Вологодского облисполкома и главного архитектора Вологодской области предоставить общий топографический план указанной территории, с показанием на нем места предполагаемого расположения памятника, с объяснением как будет оформлен южный фасад, чтобы новая территория расположения памятника позволяла свободное обозрение его со всех сторон.

В декабре 1959 года из Главного управления культурно-просветительских учреждений Министерства культуры РСФСР поступило предложение организовать в Вологде специальную территорию для комплексного размещения на ней переносимых памятников и там разместить церковь Успения, т.к. выбранное место в Спасо-Прилуцком монастыре «слишком затеснено» и «не удовлетворяет вышеуказанным условиям». Одновременно было сделано предложение о переносе памятника в Кирилло-Белозерский монастырь.

30 августа 1960 года памятник поставлен на государственную охрану.

30 ноября 1961 года церковь Успения Божией Матери была обследована старшим инспектором по охране памятников культуры Лебедевым и архитектором Вологодской СНРПМ Щапиным Г.Г. Составлен паспорт на памятник архитектуры «Успенская деревянная церковь бывшего Александро-Куштского монастыря Вологодская область Сокольский р-н, п. Устье, местечко Александрово». Извлечение из паспорта: «Основная дата памятника – первая половина XVI века. Автор, строитель, заказчик – сведений нет. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником – сохранился иконостас с резными золочеными Царскими вратами и старинными иконами. В чьем ведении находится памятник – Сокольского райисполкома. Кем используется – Усть-Кубинским инвалидным домом под вещевую кладовую и склад сухих материалов. Техническое состояние памятника – фундамент каменный; цоколь кирпичный; стены бревенчатые – удовлетворительные; стропиловка и обшивка исправны; железная кровля проржавела и местами течет; стены, потолки, двери и окна – удовлетворительные; остекления нет; крыльцо требует ремонта. Тип, материал и основные конструкции – памятник представляет собой деревянную рубленую шатровую церковь, крещатую в плане, с тесовой обшивкой стен и железным покрытием шатра и бочек».

на территории Спасо-Прилуцкого монастыря,

2016 год

В 1962 году Успенская церковь была перевезена на охраняемую территорию реставрируемого тогда Спасо-Прилуцкого Дмитриева монастыря. Перед разборкой и перевозкой ее обследовал архитектор ЦНРМ Б.В. Гнедовский. Непосредственно разборку и перевозку осуществили реставраторы Центральных научно-реставрационных мастерских Госстроя РСФСР. Предварительно 30 марта 1962 года из иконостаса были извлечены 58 икон, они были пронумерованы в соответствии с порядком их размещения и оставлены на время в продуктовом складе Усть-Кубинского дома инвалидов.

Установка и реставрация церкви на территории Спасо-Прилуцкого монастыря была закончена 31 марта 1968 года. Проект реставрации, предполагающий восстановление облика здания, максимально приближенного к первоначальному, разработан в НИПМ ВПРНК под руководством архитектора С.С. Подъяпольского. В ходе реставрации восстановлены утраченные южный придел и галерея, со стен удалена наружная тесовая обшивка, практически полностью заменены нижние венцы сруба, заново выполнено лемеховое покрытие глав и кровель. Но сборка здания произведена с нарушениями, вследствие чего на свое место не вошел родной иконостас. С тех пор он хранится в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Прилуцком монастыре в сложенном виде.

31 декабря 1970 года 52 из 58 икон из иконостаса Успенской церкви, хранившиеся все это время в продуктовом складе Усть-Кубинского дома инвалидов, были переданы в Вологодский государственный музей, остальные 6 оказались утраченными. Одновременно или ранее в музей были переданы резные Царские врата из иконостаса Успенской церкви и шелковый покров «Преподобный Александр Куштский» XVII века (в 2013 - 2014 годах покров отреставрирован в мастерской реставрации тканей ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря).

20 февраля 1995 года Указом Президента РФ церковь Успения Божией Матери из Александро-Куштского монастыря включена в «Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».

В настоящее время церкви около 500 лет, она является древнейшим деревянным шатровым храмом России, находится на территории действующего Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, богослужения в ней не совершаются. Часть икон и Царские врата из ее иконостаса выставляются в постоянной экспозиции Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника – «Древнерусское искусство XIV – XVIII веков».