Успенской Александровской пустыни,

начало XX века

На начало XX века на территории Александро-Куштского монастыря в Закушской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Российской империи действовала Успенская Александровская пустынь, приписная к Спасо-Каменному монастырю. Монастырь относился к Вологодской и Тотемской епархии Русской Православной Церкви. Епархию в начале XX века возглавляли епископы Алексий (1895 – 1906), Никон (1906 – 1912), Александр (1912 – 1924).

Управление Успенской Александровской пустынью осуществлял настоятель Спасо-Каменного монастыря архимандрит Павел (Попов). В пустыни постоянно жили, совершали богослужения и вели хозяйство монахи Спасо-Каменного монастыря.

Начало XX века было ознаменовано важным событием в жизни Русской Православной Церкви – по благословению Святейшего Синода в 1903 году был утвержден Верный месяцеслов всех русских святых. Месяцеслов составлен и издан Синодальной комиссией по канонизации святых Русской Православной Церкви на основании присланных правящими епархиальными архиереями сведений о «всех русских святых, чтимых молебнами и торжественными литургиями общецерковно и местно». Главная цель издания – представление полного списка имен общецерковно почитаемых русских святых. В Месяцеслов включены имена почти 400 русских святых и среди них четырех пострижеников Спасо-Каменного монастыря – преподобных Дионисия Глушицкого, Евфимия Сянжемского, Иоасафа Спасокубенского и Александра Куштского. Можно представить с какой радостью приняли это событие настоятель и насельники Спасо-Каменного монастыря, готовившиеся к торжеству 500-летия основания Александро-Куштского монастыря. А работы предстояло много.

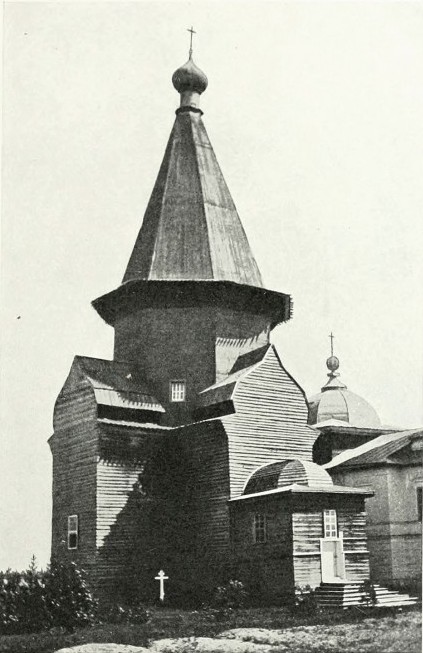

В 1902 - 1910 годах в пустыни была отремонтирована к тому времени примерно 400-летняя деревянная церковь Успения Божией Матери. Несмотря на возраст церковь «сохранилась в достаточной прочности», но требовала капитального ремонта. По рекомендации епархиального архитектора реставрационные работы начались с подведения под здание каменного фундамента, затем был отремонтирован, обшит железом и выкрашен ярью (зеленой краской) шатер, глава выкрашена голубой краской и увенчана золотым крестом. «В надежде на долгое ее существование» снаружи церковь была обшита новым тесом и побелена. Работы проведены на средства устьянского купца Николая Ивановича Никуличева, за что в 1911 году ему «преподано благословение Святейшего Синода».

В 1907 году во время обозрения епархии пустынь посетил епископ Вологодский и Тотемский Никон (Рождественский). 15 сентября он посетил Спасо-Каменный монастырь, 16 сентября освящал новопостроенную церковь святителя Николая Чудотворца в Филисове, осматривал соборный храм Воскресения Христова, воскресную школу, училище и кладбищенский Петропавловский храм в с. Устье, потом – Афанасиевский Лысогорский храм в Чирково и поздно вечером отправился на ночлег в Успенскую Александровскую пустынь.

Посещение описано епархиальным миссионером Николаем Следниковым: «Путь к обители преподобного Александра идет через низкую кочковатую долину, потом невзрачный лесок. Думаешь, что и монастырь находится где-нибудь на болоте, на сыром, унылом месте. На самом деле обитель преподобного производит весьма приятное впечатление. Она стоит точно в саду, на высоком берегу светлой реки Кушты, плавно несущей свои воды в Кубенское озеро. Ограда обители со Святыми вратами сохранилась деревянная от прежних времен; потемневшая, с крышею на два ската, по местам позеленевшею, она уносит мысль к Московской Руси деревянной, когда религиозная жизнь русского народа росла и крепла, проявляясь в разных формах подвижничества, смиренной благотворительности и редкой любви к Церкви Святой».

Успенской Александровской пустыни,

1920-е годы

Настоятель архимандрит Павел встретил владыку во Святых вратах под праздничный колокольный звон, «преосвященный при пении священных песен прошел в деревянный храм Успения Божией Матери. Этому храму насчитывается почти 400 лет, в нем сохранились еще слюдяныя окна; он как внешним видом со своим высоким шатром, так особенно внутренним устройством и убранством, с древними, прекрасно сохранившимися иконами, производит отрадное впечатление на человека, любящего старину. Святые мощи преподобного Александра покоятся в Никольской каменной церкви (рядом с Успенской); перед ракой был отслужен братиею молебен угоднику Божию.

Народ любит обитель преподобного Александра, посещает ее особенно зимой. Здесь в этом тихом уголке природы вдали от мира, душа наполняется благодатным покоем, тревожное сердце утихает, невзгоды житейские исчезают. Человек отдыхает душой, освежается, запасается силой не быть пригнетенным дрязгами суетной жизни, чтобы выстоять среди искушений, которыми окружен он со всех сторон.

Посвятив весь день 17 сентября молитве со своей паствой в храмах, увещанию их жить в послушании Церкви, в соблюдении заповедей Христовых, наставив детей правым словом, ободрив пастырей и иноков на борьбу со злом, с ярыми нападениями врагов на Церковь Святую, ободрив дух всех добрым словом и ласковым обращением, владыка на другой день выехал на пароходе обратно в Вологду».

Успенской Александровской пустыни,

1920-е годы

Успенская Александровская пустынь в начале XX века действительно представляла из себя уютное, тихое и красивое место. Белоснежные храмы на берегу реки в обрамлении зелени лесов, отремонтированные и выбеленные в преддверии 500-летия основания монастыря. Прекрасной архитектуры соборная шатровая деревянная церковь Успения Божией Матери с иконостасом XVII века и иконами XVI – XVII веков – вместилище вековой мудрости. Новая каменная двухэтажная церковь с расписными фресками на фасаде и в верхнем храме – олицетворение преемственности прекрасного от поколения к поколению. В нижнем храме каменной церкви могила преподобного Александра Куштского – место притяжения богомольцев ближних и дальних селений. Территория вокруг храмов занята многовековым кладбищем, напоминающем приходящему о скоротечности жизни.

Все монастырские постройки новые: братский корпус, гостиный дом, скотный двор с избой для скотниц, амбар, конюшня с избой для конюха, каретник, баня, погреб, овин, два сеновала. В 1914 году был отремонтирован святой колодец, над ним выстроены стены и крыша. На принадлежавшей пустыни земле выращивали овощи для братии и богомольцев и сено для прокорма скота (в пустыни содержалось до 10 коров и 12 лошадей). На 1914 год здесь проживали и несли послушания 14 человек братии (служащий иеромонах, ризничий, певчие, псаломщик, пономарь, конюх, рабочие).

Дух святого места кратко, но очень точно описан в епархиальных отчетах: «В праздничные и воскресные дни настоятелем или чередными священнослужителями для молящихся читаются проповеди или жития празднуемым святым. В братской трапезе ежедневно читаются жития дневных святых, а в воскресные дни – из Толкового Евангелия. Церковное пение – в духе Греко-Российской церкви, простой распев с точным соблюдением устава. Чередное чтение в церкви ведется младшей братией и неуказными послушниками. Богослужебные книги имеются в достаточном количестве и содержатся в исправном виде… Вся братия монастыря относится к своим начальникам с полным вниманием, свято сохраняя глубокое смирение. Старшая братия относится к младшей снисходительно, равно и младшая к старшим с уважением и повиновением. Вообще все ведут себя высоконравственно и миролюбиво».

И вдруг грянула революция.

Документов за советский период сохранилось немного и в тех, что есть, очень мало информации о том, что происходило.

Успенской Александровской пустыни,

1960 - 1962 годы

Судя по документам, в 1920-х – 1930-х годах настоятелем Успенской Александровской пустыни и служащим священником был бывший благочинный Спасо-Каменного монастыря иеромонах Варлаам (Добряков).

Весной 1922 года в ходе кампании по изъятию церковных ценностей из церквей Успенской Александровской пустыни были изъяты: 2 креста, ковшичек, кадило, дароносица, ковчег, 3 потира, 2 дискоса, 4 тарелочки, 3 лжицы, 3 звездицы. После рассмотрения протоколов комиссия решила, что изъято мало, было принято решение о повторном изъятии ценностей. По второй описи из храмов было изъято: 3 потира, 3 дискоса, 4 тарелочки, 2 лжицы, 3 звездицы, ковчег, дароносица и крест.

В 1923 году прихожане Куштских храмов объединились в общину верующих. Организация приходских сообществ при храмах, не имевших прежде статуса приходских, объясняется тем, что в вышедшем 28 февраля 1918 года Постановлении Святейшего Патриарха Тихона и Священного Синода о деятельности церковно-административного аппарата в условиях новой государственной власти, указывалось, что «при всех приходских и бесприходных церквах надлежит организовывать из прихожан союзы (коллективы), которые должны защищать святыни и церковное достояние от посягательства».

25 марта 1923 года на общем собрании прихожане утвердили устав Александровской Успенской общины верующих. В уставе прописано, что она существует на основании декрета совнаркома об отделении Церкви от государства и о свободе религиозной совести. В состав общины входили жители деревень Закушской волости Кадниковского уезда: Лысогорский погост, Царендо, Чирково, Кочурово, Чернышово, Тупицыно, Семеновское, Макарьино, Шелково, Колябино, Залесье, Семшино, Спасское, Андреевское, Митенское, Лавы, Гребенино, Сергеево, Бурцово, Горка и Кобелево. В обязанности членов общины входило содержание храмов, причта и церковного имущества. Им разрешалось участвовать в богослужениях и жизни других православных приходов, оказывать друг другу материальную взаимопомощь и не разрешалось духовное (религиозное) просвещение населения. Председателем Совета общины в 1923 – 1925 годах был крестьянин д. Чирково Александр Михайлович Малышев, в 1926 году его сменил Кучанов (имя и отчество в документе не написаны).

Успения Божией Матери,

1960 - 1962 годы

14 апреля 1924 года в президиум Вологодского губисполкома поступили сведения о том, что в Вологодской губернии «до сих пор существует 11 монастырей. Часть монашествующих в связи с ликвидацией монастырских хозяйств и организацией на монастырских землях коммун-артелей рассосалась по приходам, но часть в некоторых местах численностью до 10 – 15 человек осталась на насиженных местах под покровительством населения. Монастыри, как места, хранящие различного рода местные «святыни», вроде «мощей», «чудотворных икон» и т.д., чтимых местным православным населением, а равно и приходящими богомольцами, более посещаемы, чем простые храмы, особенно в дни престольных празднеств, и служат сборными религиозными пунктами, откуда разносятся вести о «чудесах» и «явлениях». Кроме того, монастыри в большинстве своем были тайниками контрреволюционеров и местами, где имели начало все действия, направленные против советской власти: монахи вели скрытую агитацию против занятия монастырских земель артель-коммунами, жилых корпусов под школы социального воспитания, вели агитацию против гособложений и налогов, участвовали в избиении советских работников, проводивших в жизнь постановления местных властей, скрывали церковные ценности. Монастыри в Вологодском уезде - Прилуцкий, Заоникиев, Сямской и Каменный на Кубенском озере; в Кадниковском уезде - Лопотов, Глушицкий, Куштский и Белавинский, Семигородний, Николо-Катромский; в Каргопольском уезде - Успенский женский. Они особой известностью не пользовались. Были хозяйственными, наделенными в достаточном количестве землей и лесом. После революции открытых выступлений против власти монахи не проявляли, однако вели скрытую агитацию против организации на их землях коммун-артелей. Все указанное служит поводом к закрытию».

На территории Успенской Александровской пустыни в 1920-х годах жили спецпереселенцы, разводили овощи на монастырских огородах, видимо, тогда еще проживали здесь и монахи.

9 мая 1924 года из губисполкома последовал ответ: обследовать перечисленные монастыри и закрыть.

Закрытие Успенской Александровской пустыни состоялось, вероятно, осенью, т.к. 31 октября 1924 года между уполномоченным председателем Устьянского волостного исполкома и жителями Закушского с/с Устьянской волости Кадниковского уезда составлен договор о передаче им в бессрочное пользование двух храмов с богослужебными предметами «под названием Александро-Куштский монастырь». Членам религиозной общины по этому договору запрещалось проводить политические собрания, раздавать листовки и книги, произносить проповеди против советской власти, совершать набатные тревоги (колокольный звон) «для созыва населения в целях возбуждения против советской власти». Члены религиозной общины были обязаны оплачивать налоги, страхование, охрану, отопление, ремонт храмов; вести инвентарный учет имущества и поступающих пожертвований; «беспрепятственно допускать во внебогослужебное время уполномоченных совета рабочих и крестьянских депутатов к периодической проверке и осмотру имущества»; не препятствовать в совершении погребений на кладбище.

Успенской Александровской пустыни,

1961 год

Ситуация вокруг храмов, видимо, была сложная. Это подтверждает запрос в Кадниковский уисполком из Вологодского музея от 10 декабря 1926 года: «по имеющимся сведениям в музее, что будто бы предполагается ликвидация Александро-Куштского монастыря в Устьянской волости, поэтому просьба об этом уведомить музей, дабы таковой мог своевременно командировать своего представителя для отбора и вывоза имеющихся там в довольно значительном количестве предметов искусства, старины и быта, а так же государственный материал». Александро-Куштский монастырь был уже ликвидирован к этому времени, музейные работники, вероятно, имели в виду закрытие храмов.

Но Александровская Успенская община была крепкой и многочисленной, по описи 1927 года в нее входил 1451 человек старше 18 лет. Судя по документам, община существовала 9 лет – с 1923 по 1932 годы.

12 декабря 1927 года ревизионной комиссией Кадниковского уисполкома была произведена опись с оценкой стоимости церковного имущества. Каменная церковь была оценена на 11200 рублей, деревянная – 1680 рублей, колокола – 307 рублей 40 копеек, 4-ярусный иконостас Успенской церкви с иконами XVI – XVII веков – 150 рублей. Интересное соотношение стоимости остального имущества: стул – 1 рубль, а вериги преподобного Александра Куштского – 25 копеек; стол – 3 рубля, а 19 икон - 2 рубля 16 копеек. Таким образом все церковное имущество было оценено на 13948 рублей 15 копеек.

Подробностей существования Успенской Александровской общины с 1927 по 1932 годы, к сожалению, найти не удалось и акта о расторжении договора с общиной тоже, но 13 мая 1932 года Усть-Кубинский райисполком решил вопрос о размещении на территории Александро-Куштского монастыря дома инвалидов войны, видимо к этому времени договор с общиной верующих был расторгнут, церкви закрыты.

Судьба иеромонаха Варлаама (Добрякова), в 1920-х – 1930-х годах бывшего «служителем культа» в Успенской Александровской пустыни, неизвестна. Неизвестны и судьбы членов Успенской Александровской общины верующих. Сохранилось местное предание о том, что имена репрессированных местных жителей записывали на стенах святого колодца, видимо, чтобы поминать, пока черпали воду. Значит, были люди, не согласные с закрытием церквей и они были репрессированы. Пока удалось узнать имя только одного репрессированного – Мухина Александра Федоровича, в 1937 году осужденного на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. При допросе он дал показания, что до 1917 года был насельником Александро-Куштского монастыря, после его закрытия трудился в церкви псаломщиком. Вот и все.

Успенской Александровской пустыни

1961 год

Дом инвалидов на монастырской территории действовал 22 года, с 1932 по 1953 годы, в 1954 году на базе дома инвалидов открыт Усть-Кубинский психоневрологический интернат.

Новые хозяева переоборудовали каменную церковь под хозяйственные нужды дома инвалидов: в нижнем храме была устроена столовая, в верхнем храме – жилое помещение для инвалидов. Судя по документам «здание введено в эксплуатацию» 15 декабря 1935 года. Позднее здание было переоборудовано еще раз – верхний храм под прачечную, нижний – под баню. Все внутреннее убранство церкви утрачено, колокольня сломана, заложены кирпичем некоторые оконные проемы, в двух местах проломлены стены – со стороны реки устроен вход в нижний алтарь (в советские годы котельная), с северной стороны устроен еще один вход в нижний храм (в советские годы баня).

К 1948 году уничтожена монастырская ограда.

В 1959 году начальником научно-исследовательского отдела ЦНРМ Академии архитектуры и строительства СССР Ополовниковым А.В. была обследована деревянная церковь Успения Божией Матери. Результатом обследования стало решение о перевозке памятника архитектуры начала XVI века в Вологду. Церковь была разобрана и вывезена в Спасо-Прилуцкий монастырь зимой 1962 года. В 1968 году была закончена ее установка на новом месте.

Иконы из разобранного иконостаса 8 лет хранились в холодном продуктовом складе интерната, в 1970 году они переданы в Вологодский музей. Еще раньше, летом 1921 года, из Успенской церкви была вывезена икона Божией Матери «Иерусалимская» (XVI век), в настоящее время она находится в Государственной Третьяковской галерее, а в 1959 году из Александро-Куштского монастыря в Государственный Эрмитаж поступила икона «Преподобный Александр Куштский» (XVII век), в настоящее время представлена в коллекции «Русское искусство и культура».

Несколько икон и вериги преподобного Александра Куштского тогда были отданы в церковь святителя Афанасия Александрийского в д. Чирково. Там была устроена деревянная рака, на нее положен образ преподобного Александра и его вериги. Церковь святителя Афанасия закрывалась ненадолго, все время до закрытия и после открытия перед ракой совершались молебны преподобному Александру Куштскому.

Местные жители помнят как было уничтожено монастырское кладбище – умершие были извлечены из могил и свезены в одну общую яму. Впоследствии над братской могилой был построен свинарник.

А верующие молились Господу Богу нашему Иисусу Христу о милости к нам грешным.