"Преподобный Александр Куштский"

XIX век

В начале XIX века на территории Александро-Куштского монастыря действовал Успенский Александровский приход, что на Куште, открытый после упразднения монастыря в 1764 году. Клир прихода состоял из трех человек: священника, дьячка и пономаря. Настоятелем был священник Алексей Осипов, дьячком – Алексей Савватиев, пономарем – один за другим сыновья дьячка – Иван, Матфей, Василий. После смерти Алексея Савватиева должность дьячка исполняли его сыновья – Василий, Андрей (оба в последствии приняли постриг в Спасо-Каменном монастыре). Настоятель и дьячек с семьями проживали, видимо, на монастырской территории. Приход составляли крестьяне близлежащих деревень: Горки, Спасского, Лавы и сельца Колябина, количество их не превышало 202 человек. В 1813 году священник Алексей Осипов умер, на его место назначен священник Василий Зреляков.

В 1824 году приходские крестьяне подавали прошение в Вологодскую духовную консисторию, которое чуть не стало причиной закрытия прихода. Прошение состояло о том, что крестьяне не могут более охранять приходские церкви, т.к. их деревни находятся за рекой Куштой и в весеннее половодье и осеннюю распутицу они не могут переправиться через нее. В связи с этим просили назначить сторожа «на церковную сумму». По резолюции духовной консистории священники Устьянской Воскресенской церкви и Петро-Павловской в Петровской слободке должны были осмотреть приход, сделать опись имущества с целью его упразднения и приписания его к одному из близлежащих приходов: Богородицкому Лысогорскому, Николаевскому Святолуцкому или Спасо-Преображенской Белавинской пустыни (так в то время назывался Спасо-Каменный монастырь). Такой поворот не устраивал церковнослужителей, и они подали в консисторию прошение о том, чтобы «оставить церковь в прежнем ее существовании, не причисляя ко другим, да и самих их оставить при оной без переводу на другия места». Последнее прошение было удовлетворено «доколе оныя две церкви не придут в совершенную ветхость, от коей нельзя будет в них отправлять богослужения».

"Преподобный Дионисий Глушицкий"

из иконостаса Успенской церкви

конец XVII века

По описи 1824 года в приходе были две деревянные церкви: холодная – Успения Божией Матери и теплая – святителя Николая Чудотворца. Холодная церковь ветхостей не имела, снаружи обита тесом, у нее новое крыльцо, только глава «несколько покосилась на юго-западную сторону». Теплая церковь «хотя не соответствует холодной по наружной доброте и прочности, однако отправлять богослужения в ней еще можно». Колокольня «также не ветха». Святые врата «довольно прочны». Торговые лавки, «составляющие церковную ограду, некоторые ветхи, крыши на них почти сгнили». Строения: изба и одна келья «еще не худы», а поварня, погреб и еще две кельи – ветхие. «Во владении Куштских священно-, церковнослужителей сколько десятин земли находится неизвестно, потому что ни планов, ни крепостей на оную не имеют. Владеют землей по усердию прихожан, высевают на ней 2 четверти ржи, накашивают 40 возов сена».

Но спустя 7 лет указом Вологодской духовной консистории от 16 июня 1831 года Успенский Александровский приход, что на Куште, «по малому количеству земли, сенных покосов и приходских людей» все-таки был упразднен и приписан к Богородицкому Лысогорскому приходу, священно- и церковнослужителям было дано 6 месяцев на «приискание места служения».

Тогда один за другим старосты приходских деревень стали писать прошения епископу Вологодскому и Устюжскому Стефану (Романовскому) о возобновлении богослужений в Успенском Александровском приходе. В декабре 1832 года староста сельца Колябино Алексей Петров с приходскими людьми написали прошение о том, что «во уважение и впредь для прославления священной памяти преподобного угодника Божия Александра Куштского, чувствуя всю важность душеполезных его действий, мы желаем единодушно и от искренних чувств оставить этот храм на том основании, на котором содержались священнослужители, и всю землю, и сенокос мы жертвуем по-прежнему вместо руги». Видимо ответ на первое прошение был отрицательным, т.к. спустя 3 месяца, в марте 1833 года, староста прихода Яков Михайлов с приходскими людьми составили новое прошение: «оная церковь прежде именовалась Александров монастырь и утварию церковной достаточна, то весьма жалко нам, что у преподобного служения не имеется. Для сего просим мы Спасо-Преображенской Белавинской пустыни управляющего иеромонаха Иону дать из его пустыни иеромонаха для священнослужения, но он без Вашего преосвященства не смеет отпустить. Преосвященнейший владыка, милостивый отец и архипастырь, покорнейше просим приказать управляющему иеромонаху Ионе уволить иеромонаха к нашей церкви для священнослужения, да желательно нам, чтоб наша церковь была причислена под означенного управляющего, да и он, управляющий Иона, согласен на сие».

"Архангел Гавриил"

из иконостаса Успенской церкви

конец XVII века

Второе прошение было удовлетворено и 21 марта 1833 года на месте Александро-Куштского монастыря вместо Успенского Александровского прихода была учреждена Успенская Александровская пустынь. Спустя два месяца, 12 мая 1833 года, пустынь была приписана к Спасо-Преображенской Белавинской пустыни (так в то время назывался Спасо-Каменный монастырь). 3 июля настоятель Спасо-Преображенской Белавинской пустыни иеромонах Иона отписал в Вологодскую духовную консисторию рапорт «о принятии в совершенной целости имущества по описи и денежных средств по приходо-расходным книгам». Так благодаря неравнодушным прихожанам на месте Александро-Куштского монастыря была вновь возрождена монашеская жизнь – в пустыни стали постоянно жить и служить монахи, началось масштабное строительство. Настоятелями в этот период были настоятели Спасо-Преображенской Белавинской пустыни: строитель Иона (1833 – 1836), строитель Виталий (1837 – 1839), игумен Нектарий (1839 – 1846), иеромонах Феодосий (1847), строитель Афанасий (1847 – 1851), строитель Платон (1851 – 1852), иеромонах Анатолий (1852 – 1853), игумен Амфилохий (1853 – 1861), строитель Агапит (1862 – 1864), игумен Фалласий (1864 – 1870), игумен Александр (1870 – 1871), игумен Екзакустадиан (1871 – 1876), строитель Арсений (1876 – 1877), игумен Афанасий (1877 – 1884), игумен Гавриил (1884), строитель Галактион (1884), иеромонах Нифонт (1884 – 1885), архимандрит Павел (1885 – 1917). В братию Спасо-Преображенской Белавинской пустыни поступили сыновья дьячка Алексея Савватиева – Василий и Андрей и сын священника Василия Зрелякова – Павел.

22 ноября 1833 года настоятель строитель Иона подал прошение епископу Вологодскому и Устюжскому Стефану (Романовскому) о разрешении строительства в Успенской Александровской пустыни новой каменной церкви над мощами преподобного Александра: «Успенская деревянная церковь… теперь совершенно обветшала. По сему не угодно ли будет Вашему Преосвященству во уважение честных мощей преподобного отца нашего Александра Куштского, почивающих в выше означенной ветхой деревянной церкви, построить над оными новую каменную теплую церковь. Ближайшие к сей пустыни крестьяне имеют великое усердие вспомоществовать в постройке сей церкви». Разрешение на строительство было получено 16 февраля 1834 года.

6 мая 1835 года строителем Ионой был подан на утверждение план и фасад новой церкви, «сочиненный через архитектора Вологодской казенной палаты» и прошение на выдачу храмозданной грамоты. 6 июня 1835 года план строения утвержден, выдана храмозданная грамота и в том же году церковь была построена вчерне. Перед началом строительства новой каменной церкви был разобран правый придел деревянной церкви Успения Божией Матери и на месте придела, над могилой преподобного Александра Куштского, была построена новая каменная церковь. Место погребения преподобного в каменной церкви находится у левой стены рядом с солеей. Из каменной церкви в деревянную был устроен деревянный холодный коридор. В том же 1835 году в пустыни были построены две новые деревянные кельи.

"Преподобный Амфилохий Глушицкий"

из иконостаса Успенской церкви

конец XVII века

В 1836 году был полностью отделан и освящен в честь преподобного Александра Куштского верхний этаж новой каменной церкви, в нижнем этаже на тот момент завершен только пол. Снаружи церковь была выбелена известью, внутри оштукатурена и выкрашена разными красками.

В 1837 году на новой церкви была выстроена каменная колокольня, в 1838 году на ней установлен железный шпиль. На новую колокольню со старой перенесены 7 колоколов.

В 1841 году были окончательно разобраны старые деревянные церковь святителя Николая Чудотворца и колокольня. Полы из старой церкви были использованы при строительстве новой каменной церкви, туда же были перенесены иконы и церковная утварь.

В 1847 году в пустыни построен новый скотный двор, где содержались коровы и лошади. Летом на лодках, зимой на лошадях молоко доставляли в Спасо-Преображенскую Белавинскую пустынь. Экипажей в пустыни никогда не было, для выезда настоятеля и полевых работ использовались телеги и сани.

В 1866 году в пустыни были устроены новые деревянные погреб, амбар, баня, сеновал, овин.

Осенью 1866 года в новой каменной церкви провалился пол «по причине открывшегося на том месте родника». Чтобы «утвердить в сем храме пол, избавить от повреждения церковный фундамент и стены и уничтожить внутри церкви вредную сырость» настоятелю игумену Фалласию пришлось обращаться к благотворителям для сбора средств на организацию работ и закупку стройматериалов для устройства трубы ниже церковного фундамента для отведения родника в реку Кушту. Сбор средств и работы по отведению родника длились целый год, только 10 декабря 1867 года обновленный нижний храм был вновь освящен.

В 1868 году прежняя ветхая ограда вокруг пустыни была разрушена весенним половодьем, в том же году построена новая деревянная. Старая ограда была с двумя небольшими башнями и двумя вратами – восточными Святыми и южными водяными. В новой ограде с восточной стороны были устроены Святые врата, с западной – ограда с лавками для торга, с южной и северной – устроен палисад.

В 1872 году завершена постройка нового 2-этажного деревянного скотного двора «с гостиными комнатами».

В 1874 году завершено строительство нового 2-этажнаго деревянного братского корпуса «с настоятельскими и братскими кельями».

19 августа 1874 года Спасо-Преображенскую Белавинскую пустынь посетил епископ Вологодский и Устюжский Феодосий (Шаповаленко). Вечером 18 августа он совершил Всенощное бдение в новоустроенном храме Василия блаженного, Каменского чудотворца, в Спасо-Преображенской Белавинской пустыни, утром 19 августа – литургию, во время которой «настоятель иеромонах Екзакустадиан возведен в сан игумена». После монастырского обеда епископ Феодосий отправился в Успенскую Александровскую пустынь, «где имел ночлег».

"Апостол Павел"

из иконостаса Успенской церкви

конец XVII века

По описи 1887 года в Успенской Александровской пустыни две церкви: деревянная Успения Божией Матери и каменная с колокольней (холодный верхний этаж освящен в честь преподобного Александра Куштского, теплый нижний – в честь святителя Николая Чудотворца). Кроме церквей в пустыни большое хозяйство: «пустынь сия окружена с восточной и южной сторон деревянным палисадом, с западной – рубленой деревянной оградой, с северной – за братским корпусом монастырским огородом. С восточной стороны Святые врата деревянные рубленые, с небольшими с обеих сторон ветхими кладовыми. Ворота створные плотнической работы, наверху оных устроена глава, обитая белым железом с таковым же крестом. От братских келий к западу рубленый, покрытый тесом небольшой амбарчик с деревянным крестом наверху, в коем Святой колодезь, ископанный преподобным Александром. К югу от колодца другой холодный амбар, с дверями на железных крюках и обитыми листовым железом с внутренним замком, крыша тесовая, крыльцо на выпускных бревнах. От Успенской холодной церкви к северу для настоятеля и братских келий устроен 2-этажный деревянный дом, обшитый тесом, 5 саженей длины и 4 ширины. С восточной стороны в нем устроено небольшое крыльцо с дверями плотнической работы, обшито тесом. Внизу довольно просторный коридор, по левую сторону два чулана, по правую две братские кельи и деревянная лестница на второй этаж. В одной келье живет служащий при пустыни иеромонах, во второй – послушники. На втором этаже слева небольшой чулан, справа келья настоятеля. Она состоит из трех комнат – прихожая, собственно комната и небольшая неотапливаемая комната с выходом на балкон. Мебель: 2 стола, посудный шкаф, ветхий диван, 18 стульев и 2 некрашеные кровати. Наверху и внизу печки-голландки. К востоку от Святых врат 2-этажный деревянный дом на 5 сажень для скотниц и богомольцев. На верхнем этаже в коридоре слева чулан и кладовые, справа помещение с деревянными переборками на 6 окон. В нижнем этаже помещение с деревянными переборками на 7 окон, в коридоре чулан и двери входные в скотный двор. Наверху и внизу печки-пекарки. Позади дома, в одной связи, довольно большой двор с сараем и крытой площадкой. Рядом погреб, каретник с конюшнями и избой, баня с предбаньем, овин с гуменником. К северу от пустыни два сеновала».

В 1889 году завершено строительство нового 2-этажного дома для богомольцев.

4 июня 1890 года, во время обозрения епархии, Успенскую Александровскую пустынь посетил епископ Вологодский и Тотемский Израиль (Никулицкий). Рано утром епископ Израиль прибыл из Лысогорского прихода. При большом стечении народа был встречен настоятелем игуменом Павлом в Святых вратах под колокольный звон. Он осмотрел монастырские церкви и строения, под пение тропарей приложился к раке преподобного Александра Куштского, всем преподал архипастырское благословение и отбыл в Богоявленскую Белавинскую пустынь.

10 ноября 1892 года указом Святейшего Синода № 4526 Спасо-Преображенская Белавинская пустынь переименована в Спасо-Каменный монастырь. Тем же указом разрешено перенести мощи преподобного Иоасафа Каменского из Свято-Духова в Спасо-Каменный монастырь. 11 декабря в 15 часов крестным ходом из Вологды в Спасо-Каменный монастырь принесены святые мощи преподобного Иоасафа. Установлено празднование перенесения святых мощей 12 декабря.

В 1893 году в верхнем храме Успенской Александровской пустыни были расписаны стены: «сделано 15 клейм большого размера», после завершения работ храм был вновь освящен. Освящение совершил 9 июня 1893 года, в день памяти преподобного Александра Куштского, «при многочисленном стечении народа» епископ Вологодский и Тотемский Израиль (Никулицкий).

В том же 1893 году в пустыни построены новые деревянные баня и прачечная.

По описи 1893 года в Успенской Александровской пустыни две церкви: деревянная Успения Божией Матери и «каменная 2-этажная 2-престольная с каменными папертью и колокольней» (верхний этаж освящен в честь преподобного Александра Куштского, нижний – в честь святителя Николая Чудотворца). В деревянной церкви иконостас и иконы XVI – XVII веков, в каменной – «иконостасы в обоих этажах нового устройства, равно и иконы нового письма». В пустынь приезжает много богомольцев и странников, «во время пребывания в монастыре странные довольствуются пищей братской, снабжаются чаем, одеждой и, по возможности, деньгами». Постройки на территории пустыни деревянные: 2-этажные – братский корпус, дом для богомольцев и скотный двор, 1-этажные – амбар, каретник, конюшни, баня, погреб, прачечная. На скотном дворе содержится 15 коров и 15 лошадей. Мастерских в пустыни не было, братия занималась рыбной ловлей и хозяйственными работами. В ведении пустыни находились часовни в деревнях Семеновской и Митенской Закушской волости, построенные по усердию местных крестьян.

"Святитель Иоанн Златоуст"

из иконостаса Успенской церкви

конец XVII века

В 1896 году в пустыни заведена пасека из 20 ульев, обнесена палисадом.

В 1899 году весенним половодьем «все посевы уничтожены и огороды остались пустыми».

До конца XIX века в отчетах писалось, что «собственной земли при пустыни нет, и пользуется она небольшим количеством как пахотной, так и сенокосной земли, данной окрестными крестьянами по усердию».

На фоне бурного строительства и активной хозяйственной деятельности в Успенской Александровской пустыни происходило укрепление почитания преподобного Александра Куштского.

В 1811 году епископ Вологодский и Устюжский Евгений (Болховитинов) составил «Список всех угодников Божиих, почивающих в пределах Вологодской епархии, прославленных Церковию и местно чтимых». В Список включены имена и краткие биографические сведения 73 Вологодских святых, в том числе и преподобного Александра Куштского.

В 1836 году вышел в свет «Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви, и о некоторых подвижниках благочестия местночтимых». В Словарь включены имена и краткое содержания Житий более 340 русских святых, в том числе и преподобного Александра Куштского.

В 1841 году епископ Вологодский и Устюжский Иннокентий (Борисов) утвердил Собор Вологодских святых. В Собор включен преподобный Александр Куштский и благотворители Александро-Куштского монастыря – благоверные князья Димитрий и Мария Заозерские и их сын – преподобный Иоасаф Каменский.

В 1855 году вышла в свет книга русского историка, духовного писателя Андрея Николаевича Муравьева «Русская Фиваида на Севере». В нее включено краткое описание Успенской Александровской пустыни.

В 1880 году вышла в свет книга вологодского священника Иоанна Верюжского «Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославленных всею Церковью и местно чтимых», составленная на основании рукописей из Епархиального древлехранилища. В нее включены Жития 63 Вологодских святых, в том числе и преподобного Александра Куштского.

В Успенской Александровской пустыни ежегодно в день памяти преподобного Александра Куштского совершались торжественные богослужения при большом стечении богомольцев. Над местом погребения преподобного Александра в нижнем храме каменной церкви сразу после ее постройки был установлен старый, рубленый из бревен ковчег, покрытый шелковой материей, наверху лежал образ преподобного. Потом вместо ковчега была установлена чеканной работы медная посеребренная, местами позолоченная, рака с балдахином, «наверху ростовая икона преподобного древнего письма, при раке вериги железные и деревянный костыль преподобного». В верхнем храме, освященном в честь преподобного Александра, у левой стены рядом с солеей стояла «прежняя рака» с его образом.

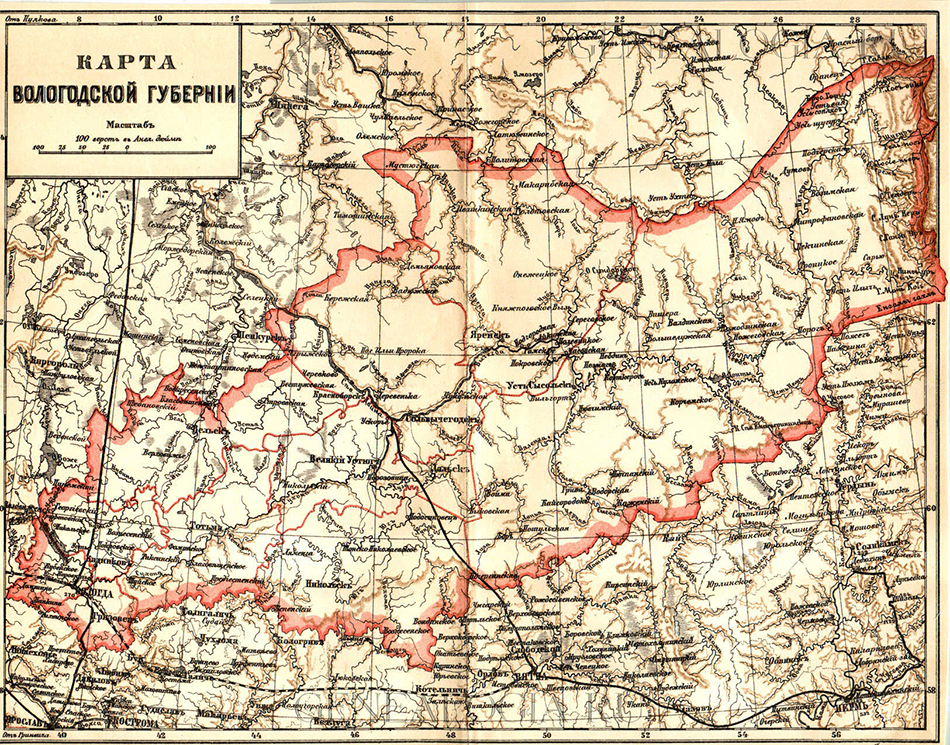

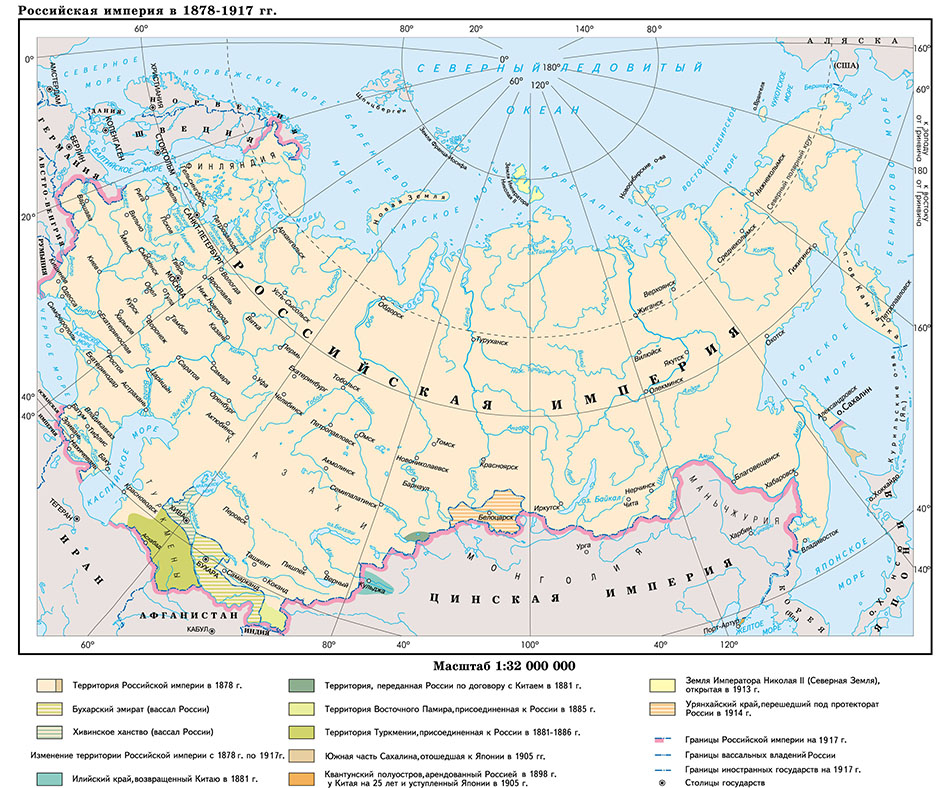

Таким образом, к концу XIX века на территории Александро-Куштского монастыря в Закушской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Российской империи находилась Успенская Александровская пустынь, приписная к Спасо-Каменному монастырю, и относилась она к Вологодской и Тотемской епархии (30 января 1888 года Вологодская и Устюжская епархия была переименована в Вологодскую и Тотемскую). Епархию в XIX веке возглавляли епископы: Арсений (1796 – 1802), Антоний (1802 – 1803), Феофилакт (1803 – 1808), Евгений (1808 – 1813), Онисифор (1814 – 1827), Моисей (1827 – 1828), Стефан (1828 – 1841), Иннокентий (1841), Иринарх (1842 – 1844), Евлампий (1844 – 1852), Феогност (1852 – 1856), Христофор (1856 – 1866), Павел (1866 – 1869), Палладий (1869 – 1873), Феодосий (1873 – 1883), Израиль (1883 – 1894), Антоний (1894 – 1895), Алексий (1895 – 1906).

Историческая справка

1721 – 1917 годы – Российская империя

1796 – 1801 годы – император Всероссийский Павел I

1801 – 1825 годы – император и самодержец Всероссийский, Великий князь Финляндский, царь Польский Александр I

1825 – 1855 годы – император Всероссийский, Великий князь Финляндский, царь Польский Николай I

1855 – 1894 годы – император Всероссийский, Великий князь Финляндский, царь Польский Александр II

1894 – 1917 годы – император Всероссийский, великий князь Финляндский, царь Польский Николай II

1701 – 1917 годы – Русская Православная Церковь (синодальный период)

1799 – 1818 годы – митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов)

1818 – 1821 годы – митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Михаил (Десницкий)

1821 – 1843 годы – митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финлядский Серафим (Глаголевский)

1843 – 1848 годы – митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финлядский Антоний (Рафальский)

1848 – 1856 годы – митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финлядский Никанор (Клементьвский)

1856 – 1860 годы – митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финлядский Григорий (Постников)

1860 – 1892 годы – митрополит Киевский, Новгородский, Санкт-Петербургский и Финлядский Исидор (Никольский)

1892 – 1898 годы – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Палладий (Раев-Писарев)

1898 – 1900 годы – митрополит Киевский и Галицкий Иоанникий (Руднев)