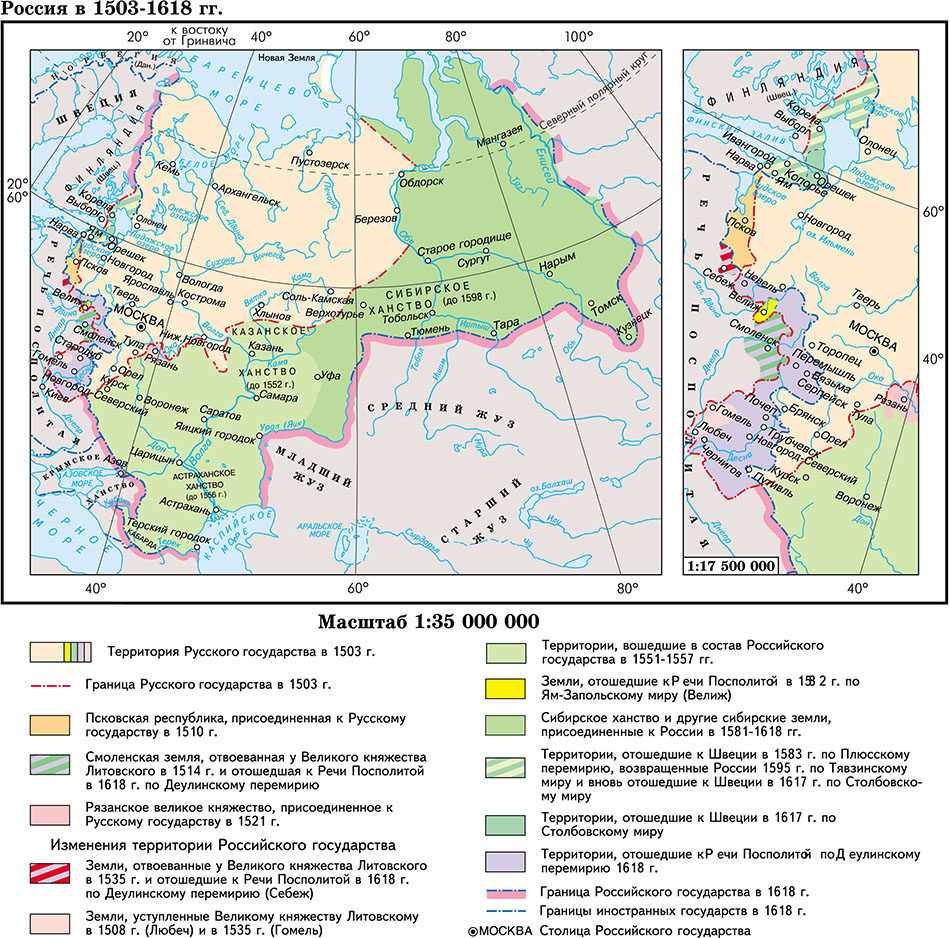

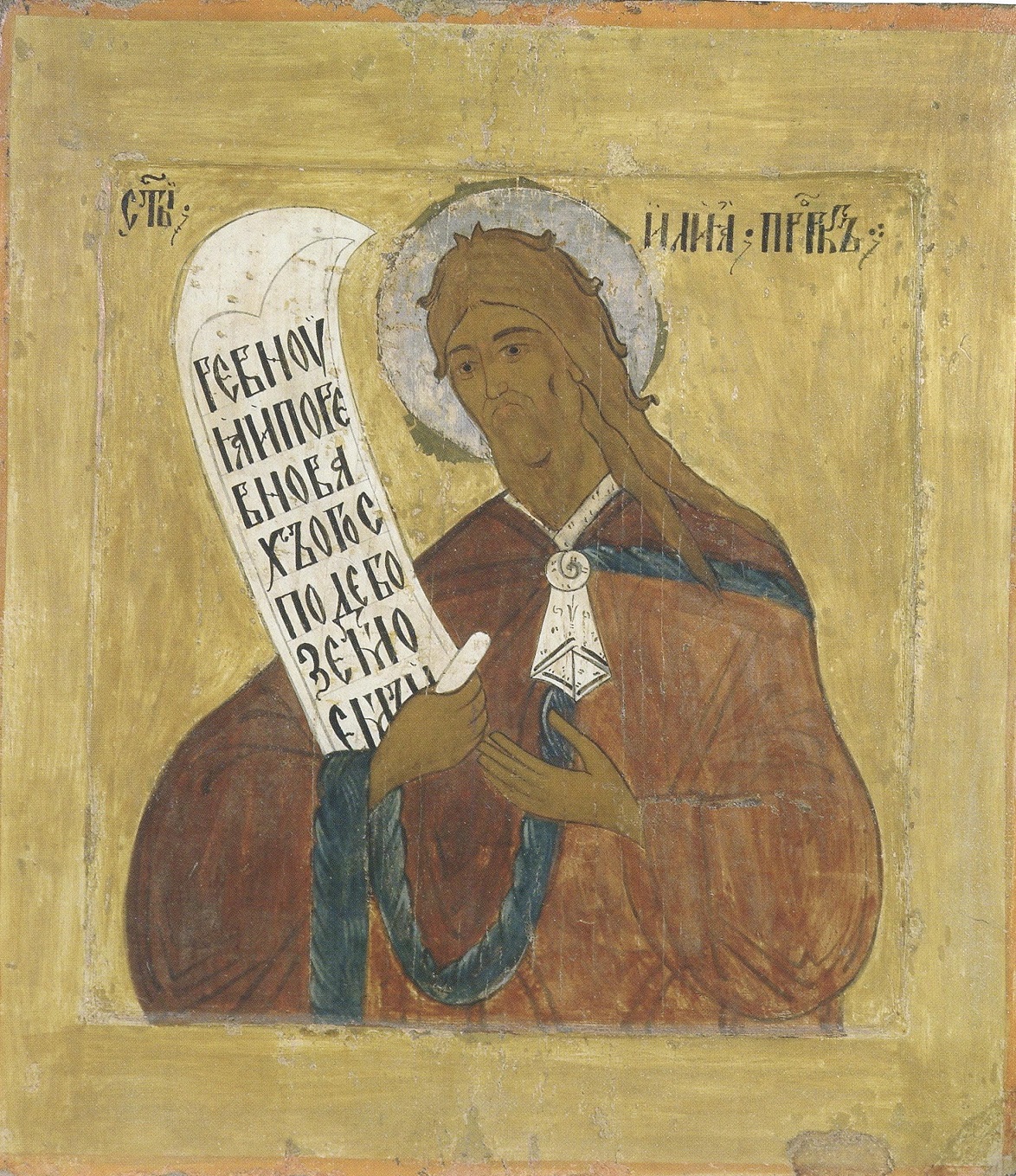

«Пророк Илия»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Александро-Куштский монастырь в начале XVI века находился в Закушской волости Сямженской трети Вологодского уезда Великого Московского княжества и относился в Великопермской и Вологодской епархии автокефальной Московской митрополии. Епархию в первой половине XVI века возглавляли епископы Филофей (1471 – 1501), Никон (1502 – 1508), Стефан II (1508 – 1514), Протасий (1514 – 1520), Пимен (1520 – 1524), Алексий (1525 – 1543), Афанасий (1543 – 1547), Киприан (1547 – 1558), Иоасаф I (1558 – 1570).

Если на конец XV века статус Александро-Куштского монастыря не ясен, предположительно он был приписным к Дионисиево-Глушицкому монастырю, то в XVI веке Александро-Куштский монастырь являлся самостоятельным и управлялся игуменами. В документах за этот период упоминаются 3 игумена (в скобках годы упоминаний): Даниил (1508 год), Нафанаил (1518 и 1519 годы), Лонгин (1534 и 1551 годы).

Характерной особенностью XVI – XVIII веков было то, что в хозяйственной жизни монастырей большое участие принимали Великие Московские князья (с 1547 года цари). Т.к. в пределах всего княжества они являлись единственным источником правовых норм, то все земельные, торговые, судебные дела монастырей требовали их деятельного участия, которое выражалось в Великокняжеских «пожалованиях», обеспечивающих покровительство и налоговые льготы.

Александро-Куштскому монастырю в XVI веке Великими Московскими князьями было выдано три Жалованных грамоты: о подсудности монастырских людей, на беспошлинный провоз товара и на беспошлинную рыбную ловлю.

Жалованную грамоту об освобождении монастырских людей от суда местных властей выдал 2 февраля 1508 года Великий Московский князь Василий III Иоаннович. В грамоте говорится, что судебные дела над монастырскими крестьянами будет осуществлять сам Великий князь или его дворецкий, «у кого Вологда в приказе». Только назначенный Великим князем человек имел право один раз в году, на Крещение Христово, приехать в Александро-Куштский монастырь для привлечения к суду монастырских крестьян в «сместных делах», никто другой не должен был самовольно въезжать в пределы монастырской вотчины. Грамота подтверждена дважды: 1 февраля 1534 года и 17 мая 1551 года царем Василием IV Иоанновичем.

Жалованную грамоту на «безмытный провоз товара на 10 возах» выдал 1 сентября 1511 года Великий Московский князь Василий III Иоаннович. Грамота подтверждена 17 мая 1551 года царем Василием IV Иоанновичем.

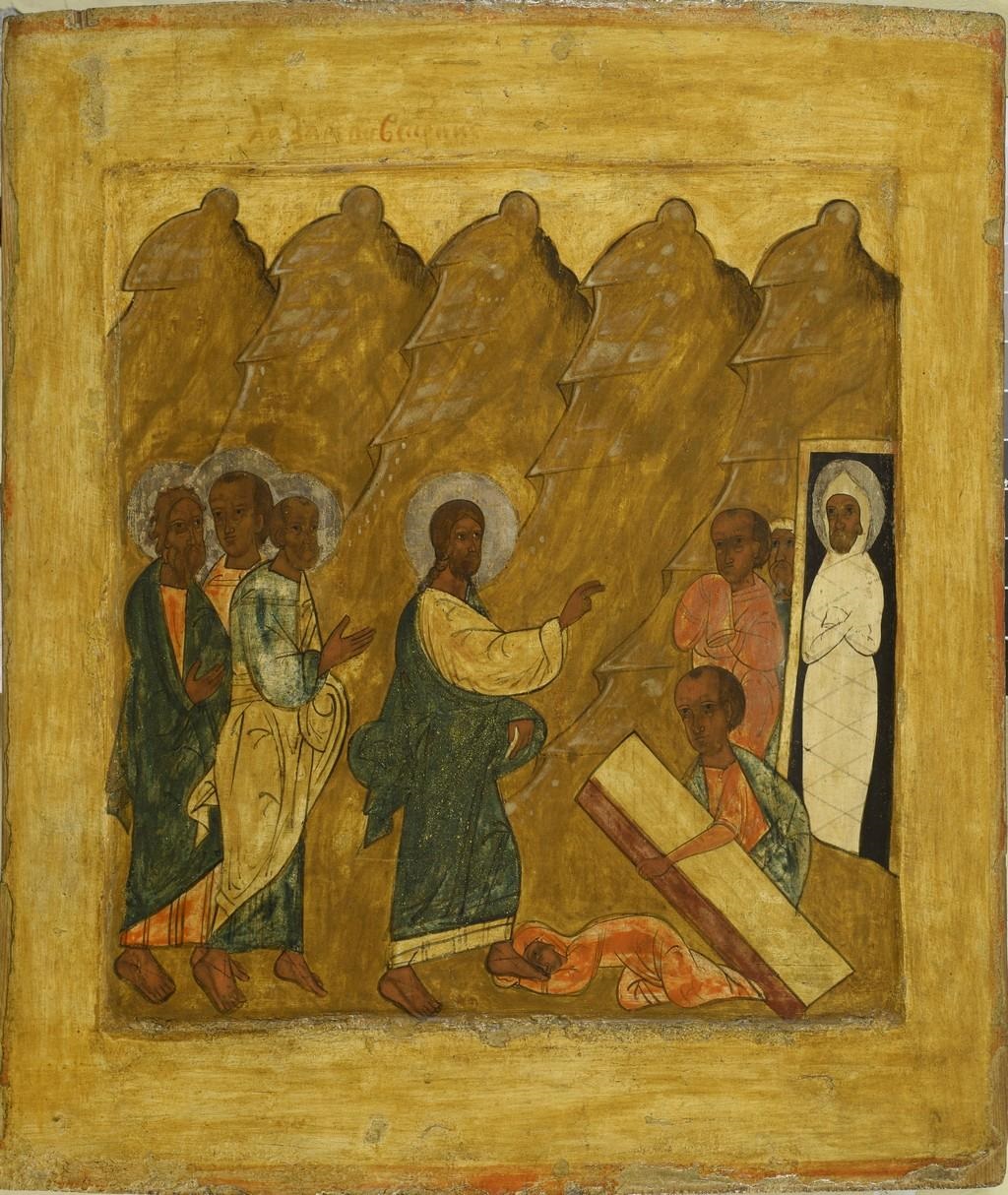

«Воскрешение Лазаря»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Жалованную грамоту на беспошлинную рыбную ловлю в Кубенском озере и реке Кубенице двумя неводами выдал 1 сентября 1582 года царь Василий IV Иоаннович. В 1592 году грамота подтверждена царем Федором Иоанновичем.

Такие льготные грамоты были большим благодеянием для монастыря, но имели действие только во время правления выдавшего грамоту Великого князя (с 1547 года царя). Когда выдавший грамоту князь умирал, настоятелю монастыря приходилось обращаться к новому правителю за подтверждением выданного его предшественником «пожалования». В нашем случае льготы были подтверждены во всех трех случаях, в результате крестьяне были защищены от произвола местных властей, а сам монастырь был обеспечен рыбой и мог продавать продукты собственного производства.

Покровительство Великих князей, конечно, было большим подспорьем в организации хозяйства, но духовная жизнь монастыря текла совсем по другим законам.

26 октября 1519 года «Божиим попущением бысть пожар велий зело в нощи на память святаго великомученика Дмитрия Солунского. Храм Пречистые, и Николы Чудотворца, и над гробом святаго Александра, и весь монастырь погоре при игумене Нафанаиле. По пожаре же создаша церковцу малу над гробом святаго во имя Николы Чудотворца. По сем же созда трапезу с церковью во имя святаго Николы Чудотворца. По сем же храм Пречистыя Успения Владычицы нашея Богородицы. Потом же и вся устроиша по чину монастырскому».

Исходя из слов Жития на момент пожара в Александро-Куштском монастыре были две церкви – Успения Божией Матери и святителя Николая Чудотворца и часовня над местом погребения преподобного Александра Куштского. После пожара первой была отстроена часовня, за ней – теплая церковь святителя Николая Чудотворца, последней построена холодная деревянная церковь Успения Божией Матери. Год постройки церкви пока установить не удалось. Есть версия, что она простроена в 1533 году, в документах советского периода она датируется 1540 годом, официальная датировка – первая половина XVI века.

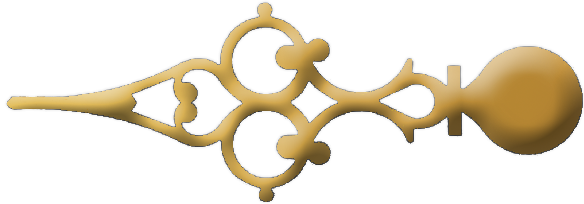

«Пророк Малахия»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Возобновлению Александро-Куштского монастыря «к утешению братии в столь тяжком испытании более всего способствовал сам преподобный Александр, привлекая усердствующих к своей обители множеством чудесных исцелений, совершавшихся при его гробе, так что уже в начале XVI столетия называли его «преподобным чудотворцем Куштским»».

В Житие преподобного Александра вошло 16 из совершенных по молитвам к нему чудес после пожара в Александро-Куштском монастыре, из них 13 – об исцелении беснующихся, 2 – об исцелении расслабленных, 1 – об исцелении от «внутренней болезни» и 1 – об исцелении болезни глаз.

Чудо о расслабленном: «Веси некия зовомыя Пельшы привезоша человека, именем Косму, в расслаблении суща, немощна велми, рукама и ногама невладеюща. И начаша молебен пети: он же плачася вопия: Господи, помилуй мя грешнаго, и егда начаша Евангелие чести: он же рукою креститися возмогий. И егда начаша «Достойно…» пети, он же воста на нозе, и ко гробу святаго приложися: и пребысть ту две нощи, и бысть здрав, и иде в дом свой славя и благодаря Бога, и преподобнаго чудотворца Александра».

Чудо о беснующемся: «Приведоша некоего человека, близ монастыря жилище имея, именем Зиновий, бесом мучим люте, и приложися ко гробу преподобнаго Александра, и абие исцеление получи, и бысть здрав помощию Владычицы нашея Богородицы: и молитвами святаго Александра. Той же Зиновий веру приложив от всего сердца своего к монастырю блаженнаго Александра, от имения своего даде в монастырь, и отыде в дом свой, славя Бога, и Пречистую Его Матерь, и великаго чудотворца Александра».

Чудо о беснующемся: «По сем же приведоша некоего человека от окружных мест, именем Мануйла, бесом мучим велми, связан ужема железными по руку и ногу, едва от многих держим бываше: гласы бо нелепыя испущаше: рыкаше яко лев: лаяше яко пес: устремляшеся на человеки яко зверь. И тако всем странен позор бяше: понеже бияху его яко злодея да умолчит. Елико они бивше его еже умолчати: толико же он множае неистовляяся вопияше, и злыя глаголы испущаше, и всех страхование держаше: таже помощию Божиею нача кротети, и в мале преста от беснования своего. И ведоша его в гостиницу, и положиша на него железа тяжка, на руце и на нозе: не смеяху его проста пустити: занеже бо нощь приближися, сами стражие утомишася, и сном одержими бяху. И в ту нощь явися ему святый Александр, и глагола ему Мануиле: «Господине святый, преподобне Александре, помилуй мя: занеже Господине люте стражду от бесов мучим». Глагола ему святый: «Поиди, человече, и молися Богу и Пречистей Его Богоматери, и мне на помощь призывай. И да есть у тебе в дому седло монастырское, и ты его отдай в дом мой: понеже то седло украдено бысть в пустыни», и бысть человек прост, и падоша ужа железная с него, и воста из гостиницы и иде ко гробнице преподобнаго Александра помолитися. Восташа же стражие его не обретоша в гостинице, но токмо обретоша я же на нем железа быша и ведяше его утопша, или удавишася, и начаша искати по всему монастырю и обретоша его у гроба преподобнаго Александра молящася и плачущася и сказа стражем како явися ему в нощи чудотворец Александр, и како прости его, и избави от бесовских недуг, и како железа спадоша с него, и удивишася людие о преславных чудесех его. Сие же чудо видяще, вси прославиша Бога, и Пречистую Его Матерь, и блаженнаго Александра. Глаголюще: «Воистину, дивен Бог во святых своих». Человек же той отыде в дом свой, радуяся».

«Пророк Захария»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Чудо беснующемся: «Иже прежде мала сего времени бывше человек некий именем Никита, от монастыря живяше вдале два поприща: и попущением Божиим сей человек бесом позавиден быв ума иступив, и некия странныя гласы испущав, неточию много глаголати про честных человеческих мудрований оставлен быв, яко видевше его людие пленена, и о благих пленена на горшая, попущением Божиим, в тех зле страждуща, и поведоша сего в монастырь идеже блаженный преподобный Александр чудотворец лежаше. И приведену ему бывшу такожде нача беситися, и не к сея словеса странна и гнусна глаголати, иже нелепо есть писанию предати, или поведати. И тако сему бывшу, и егда приведоша ко гробу блаженнаго Александра, прииде человек той в чувство, и исцеление получи, и бысть здрав якоже и прежде благодатию Христовою, и помощию Владычицы нашея Богородицы, и молитвами преподобнаго Александра, отыде в дом свой здрав славу Богу воздая, и святому Александру, тем же видевше его пленена, и мнози знаема прежде видяху его страждуща, такожде и иступающа: последиже того здрава и целомудрена видях, и вси единодушно прославлях Божие величие, и блаженнаго отца нашего Александра».

Чудо о беснующемся: «Человек некий именем Петр близ монастыря из Закуштия, той лете мучим, связану ему бывшу, на многи дни. Зле стражда: и многими человеки приведен бысть в монастырь святаго чудотворца Александра ко гробу приложися, от того часа исцеление получи, и бысть здрав и избавлен бысть от лукавых бесов, и прослави Бога, и Пречистую Его Матерь. И преподобнаго Александра, иде в дом славящи величие Божие, и чудеса преславная».

Чудо о беснующейся: «Человек некий именем Феодор, веси некия глаголемыя Березника, от монастыря за 8 попроищ. Сему же жена именем Наталия, мучена бысть бесом много: и приведена бысть в монастырь святаго, и к целебному гробу чудотворца Александра приложися, и бысть здрава, и иде в дом свой, славя Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и святаго чудотворца Александра».

Чудо о расслабленном: «Из веси глаголемыя села Заднего Горы Лисии: от монастыря за 17: поприщ человек некий именем Михаил бысть в расслаблении многа лета. Родителие же его слышаше многая бывающая чудеса святаго и преподобнаго, великаго чудотворца Александра, вземше расслабленнаго, и везоша его в монастырь преподобнаго и сему же расслабленному привезену бывшу в монастырь святаго чудотворца Александра, и егда приложиша , в той час бысть здрав, и иде в дом свой, славя и благодаря Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и великаго чудотворца Александра, и поспешника в чудесех Чудотворца Николая, проповедуя чудеса повсюду».

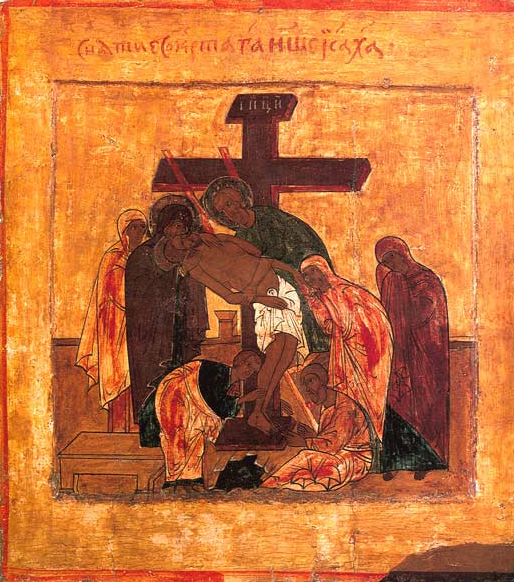

«Снятие со креста»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Чудо о беснующемся: «Из веси глаголемыя Томаши, от монастыря 40 поприщ. Человек некий именем Матфея, мучим бесом много. Бывшу же ему ведену двема человекома в монастырь преподобнаго чудотворца Александра, и недошедшу ему в монастырь святаго, и бысть бесный человек здрав на пути, и много моляся к цельбоносному гробу преподобнаго чудотворцову приложися, и иде в дом свой радуяся, и славя Бога, и Пречистую Его Богоматерь: и святаго чудотворца Александра».

Чудо о беснующемся: «Приведоша некогда от веси глаголемыя Богтюги от окружных мест от монастыря за 10 поприщ человека именем Григория, бесом мучима, и велми связан ужема железныма по руку и по ногу; едва от многих удержим бываше. Рыкающего яко лев, и лаяше яко пес, и устремляшеся на человек яко зверь. Темже страхование всех одержаше, и нача иерей молебен пети. Таже помощию Божиею нача тишати и кротети. Егда начат священник Евангелие чести, и преста от беснования своего. Таже егда начаша «Достойно…» пети: он же перекрестися, и ко гробу святаго приложися, и бысть здрав, и иде в дом свой радуяся, славя Бога и Пречистую Его Матерь и великаго чудотворца Александра».

Чудо о беснующемся: «Человек некий именем Галактион, из веси глаголемыя Устья реки Кубеницы: от монастыря за 3 поприща зело мучим на все ночи и дни. И не даяше к себе приближитися, суров бо и неистов являшеся, и едва возмогоша его привести в монастырь святаго, и ко гробу преподобнаго чудотворца Александра, и пребысть в монастыре 2 дни. И наченшу молебен пети, и чтену бывшу Евангелие, и по том часе нача бесный тишати и кротети от беснования своего, и ко многоцелебному гробу приложися святаго, преподобнаго отца нашего Александра и бысть здрав в том часе бесный, нача хвалу воздавати Господу Богу, Пречистой Его Матери, и преподобному чудотворцу Александру».

Чудо о «жене очима исцелевшей»: «Некий человек именем Иоанн, от веси нарицаемыя Троецкия Трети. Жена же его именем Анастасия. Сия же очима тяжко боляше два лета. Приведена же бывши к цельбоносному гробу преподобнаго Александра, и молебная сотвориши. Жене же приложишеся ко святому его гробу, и бысть здрава очима, и иде в дом свой, славя Бога и святаго Его угодника и чудотворца Александра».

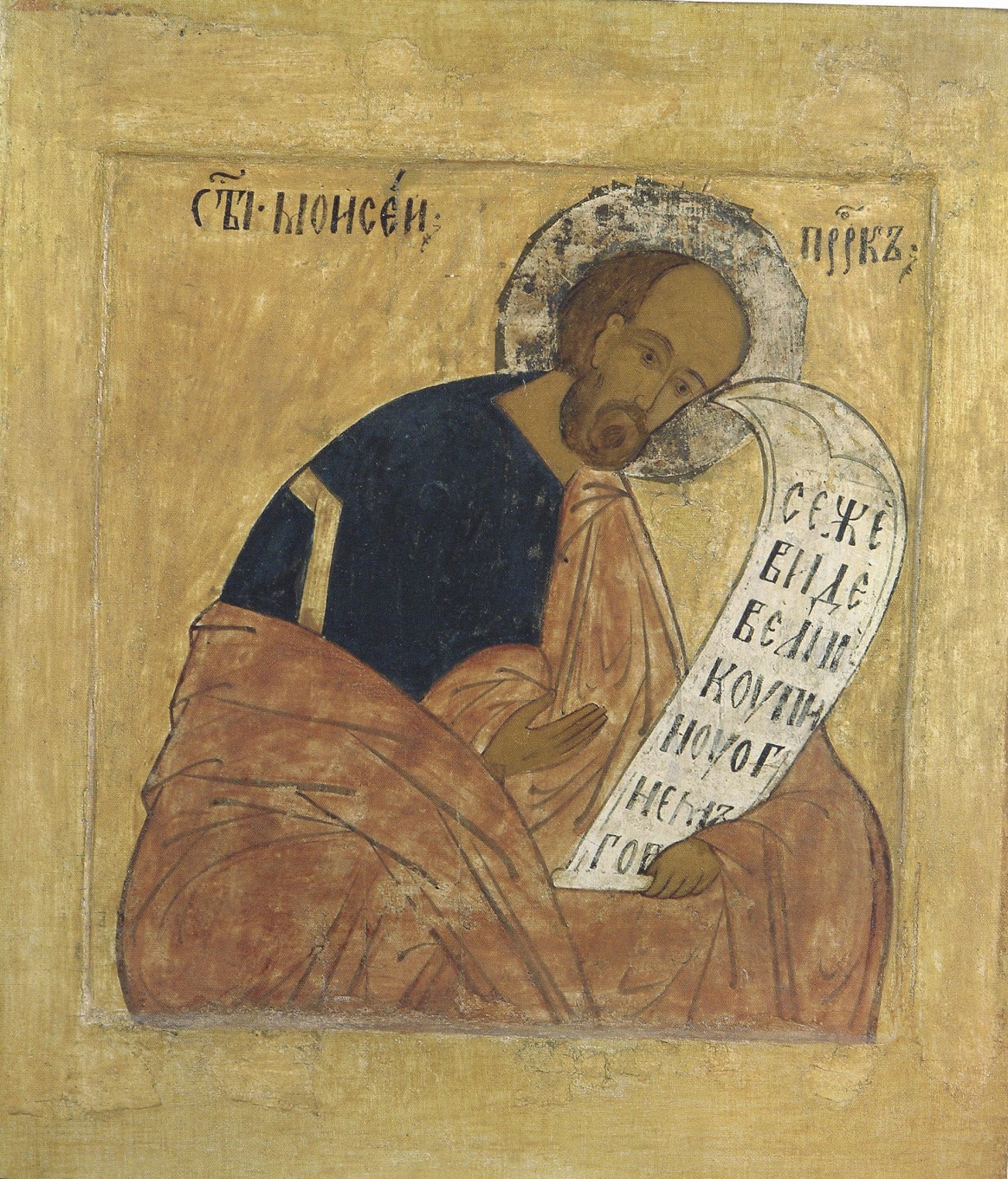

«Пророк Моисей»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Чудо «о жене исцелевшей»: «Жена некая, имея внутреннюю болезнь, и приведена бысть в монастырь преподобнаго Александра, и приложися к чудотворному его гробу, и бысть здрава. Иде в дом свой, славя и благодаря Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и угодника Его преподобнаго чудотворца Александра, творящаго велики и неизглаголанна чудеса».

Чудо о беснующемся: «Некий человек именем Венедикт, из веси глаголемыя Лагиревы. Той же мучим от бесов, и приведен бысть в монастырь святаго, и приложися ко гробу преподобнаго чудотворца Александра: и бысть здрав, иде в дом свой радуяся, и славящи Бога, и святаго угодника и чудотворца Александра, творящаго предивные чудеса».

Чудо о беснующейся: «Человек некий именем Иакинф, имея дщерь именем Марию. Семуже детищу много от бесов мучиме. Родители же ея приидоша в монастырь, и ко гробу святаго чудотворца Александра приложиша ю, и абие в той час здрава бысть. Родители же ея ведоша детища в дом свой радующеся, славяще Бога, и угодника Его и чудотворца Александра».

Чудо о беснующейся: «Ин некий человек, именем Георгий, от веси глаголемыя Корнския. Его же жена именем Фекла, много лет страждущи от бесов, и приведене ей бывши в монастырь святаго преподобнаго чудотворца Александра: и ко гробу приложися святаго и исцеление получи: и бысть здрава, и иде в дом свой рядуяся, и славословя Бога, и Пречистую Его Богоматерь, и великаго чудотворца Александра».

Чудо о беснующемся: «Человек некий именем Григорий, жилище имея вдале от монастыря за 7 поприщ, и много мучим бысть зело от бесов. И приведену ему бывшу в монастырь, и ко гробу святаго чудотворца Александра приложися, и бысть здрав, иде в дом свой радуяся, и славя Бога, и Его Пречистую Богоматерь, и скораго заступника великаго Николая Чудотворца, и преподобнаго отца нашего Александра, дающаго с верою припадающим к нему многа исцеления приемлют от святаго».

«Пророк Иеремия»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Конечно, столь явные чудеса, происходившие после молитв у гроба преподобного Александра, не могли оставить равнодушным местное население. Так началось его местное почитание.

К середине XVI века в Александро-Куштском монастыре были составлены Житие преподобного Александра Куштского, в которое были включены перечисленные выше чудеса, и служба преподобному Александру. Автор Жития – монах Александро-Куштского монастыря. Он написал о жизни, чудесах преподобного Александра и начале Александро-Куштского монастыря не по собственной воле, а по послушанию, о чем свидетельствуют строки из Жития: «от преслушания смерти убояхся, всячески писати попекохся елика постигнути иже о нем труды его и хождения». И записал автор не пересказанные каликами перехожими легенды, а то, чему был «научен от отец моих, иже слышали от ученик его, много живша со святым, глаголемых же Савватий и другий Симеон, иже видели святаго труд и како трудися».

Текст службы преподобному Александру Куштскому включен в рукописный «Трефолог русским святым», датированный 1575 годом, значит до 1575 года преподобный Александр был канонизирован. Этот «Трефолог русским святым» сохранился, хранится в главном собрании рукописей библиотеки Троице-Сергиевой лавры РГБ.

Позднее в Житие преподобного Александра Куштского были дописаны еще два чуда, свершившиеся после молитв у гроба преподобного – о хромце и о расслабленном.

Чудо о хромце: «В лето 7081 (1573) месяца декемврия в 18 день ин человек от ины веси, из Орлова, отстоит же от обители преподобнаго за 12 поприщ. Той же человек именем Дометий расслаб ногама, и тако у гроба святаго угодника Христова молящуся ему, и по обычней молитве священнической ногами быша здрав. И изыде от обители преподобнаго в выше писаную весь Орлово, радуяся, и славя, и благодаря Бога, и Пресвятую Богородицу, и преподобнаго чудотворца Александра».

«Пророк Даниил»

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVI века

Чудо о расслабленном: «В лето 7085 (1577): при державе в православии изрядна сиятельнаго царя нашего Великаго князя Иоанна Васильевича Московскаго, и всея России. И при благоверных сынех его царевичах, князе Иоанне Иоанновиче, и князе Феодоре Иоанновиче. Человек некий именем Игнатий, от веси нарицаемыя из Закуштия, от монастыря 2 поприща. Расслаблен бе руками и ногами, и всеми уды тела его, и принесену ему в монастырь святаго и молебно приложися к чудотворному гробу, и благодатию Божиею получи исцеление, и бысть здрав, якоже и прежде, и поиде в дом свой радуяся, славящи Имя Бога и всех Господа нашего Иисуса Христа. И пречистую Его Матерь. И угодника их преподобнаго чудотворца Александра».

При составлении Миней Четьих в 1630 – 1633 годах иеромонах Троице-Сергиевой лавры Герман (Тулупов) записал в выполненный им рукописный список с Жития преподобного Александра Куштского еще одно чудо, свершившееся в 1599 году, но не вошедшее в Александро-Куштское Житие, – чудо о Григории с больной рукой: «В лето 7107 (1599) месяца августа 15 день. Человек именем Григорей Иванов сын с Кубенскаго погоста от монастыря двадесять поприщ был болен рукою три годы. И прииде в монастырь преподобнаго Александра, на память Успения Святыя Богородицы. И приложися к чудоносному гробу преподобногаго Александра, и исцеление получи. И бысть рука его здрава како же и другая. И отыде в дом свой и радуяся и славя Бога и Его угодника Александра».

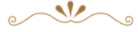

Во второй половине XVI века были написаны иконы для праздничного и пророческого рядов иконостаса церкви Успения Божией Матери Александро-Куштского монастыря. Иконы пророческого чина – Пророк Малахия, Пророк Даниил, Пророк Моисей, Пророк Захария, Пророк Илия, Пророк Иеремия. Иконы праздничного чина – Успение Божией Матери, Преображение Господне, Воскрешение Лазаря, Вознесение Господне, Воскресение Христово, Снятие со креста, Распятие, Богоявление Господне, Рождество Христово, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преполовение Пятидесятницы, Сретение Господне.

В завершении описания событий XVI века следует вспомнить о нескольких событиях государственного масштаба в Московском княжестве в 1547 и 1589 годах.

В 1547 году Государь всея Руси и великий князь Московский Иван IV Грозный был венчан царём и принял полный титул: «Великий государь, Божиею милостью царь и великий князь всея Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Рязанский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятцкий, Болгарский и иных», впоследствии, с расширением границ Русского государства, к титулу добавилось «царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский», «и всея Северныя страны повелитель», тогда Великое княжество Московское стало Русским царством, Россией.

В 1589 году Константинопольский Патриарх Иеремия дал согласие на интронизацию Московского митрополита Иова, как Патриарха, которая произошла 5 февраля 1589 года. В 1593 году Собор восточных Предстоятелей подтвердил согласие на это, и автокефальная Московская митрополия стала Московским Патриархатом.

Кроме этого, в 1589 году центр Великопермской и Вологодской епархии был окончательно перенесен из Усть-Выми в Вологду с именованием епархии – Вологодская и Великопермская.

Таким образом, на конец XVI века Александро-Куштский монастырь находился в Закушской волости Сямженской трети Вологодского уезда России и относился к Вологодской и Великопермской епархии Московского Патриархата. Епархию во второй половине XVI века возглавляли епископы Макарий (1571 – 1576), Варлаам I (1576 – 1584), святитель Антоний (1586 – 1588), Иона (1588 – 1603).

Историческая справка

1263 – 1547 годы – Великое княжество Московское

1547 – 1721 годы – Русское царство

1505 – 1533 годы – Великий князь Владимирский и Московский, Государь всея Руси Василий III Иванович

1533 – 1584 годы – Государь, Великий князь Московский и всея Руси, первый Царь всея Руси Иоанн IV Грозный

1584 – 1598 годы – Царь всея Руси, Великий князь Московский Федор I Иванович

1598 – 1605 годы – Русский царь Борис Федорович Годунов

1448 – 1589 годы – Московская митрополия

1589 – 1700 годы – Московский Патриархат

1511 – 1521 годы – митрополит Московский и всея Руси Варлаам

1522 – 1539 годы – митрополит Московский и всея Руси Даниил

1539 – 1542 годы – митрополит Московский и всея Руси Иоасаф

1542 – 1563 годы – митрополит Московский и всея Руси Макарий

1564 – 1566 годы – митрополит Московский и всея Руси Афанасий

1566 – 1568 годы – митрополит Московский и всея Руси Филипп II

1568 – 1572 годы – митрополит Московский и всея Руси Кирилл

1572 – 1581 годы – митрополит Московский и всея Руси Антоний

1581 – 1586 годы – митрополит Московский и всея Руси Дионисий

1586 – 1605 годы – митрополит Московский и всея Руси, с 1589 года Патриарх Московский, Иов