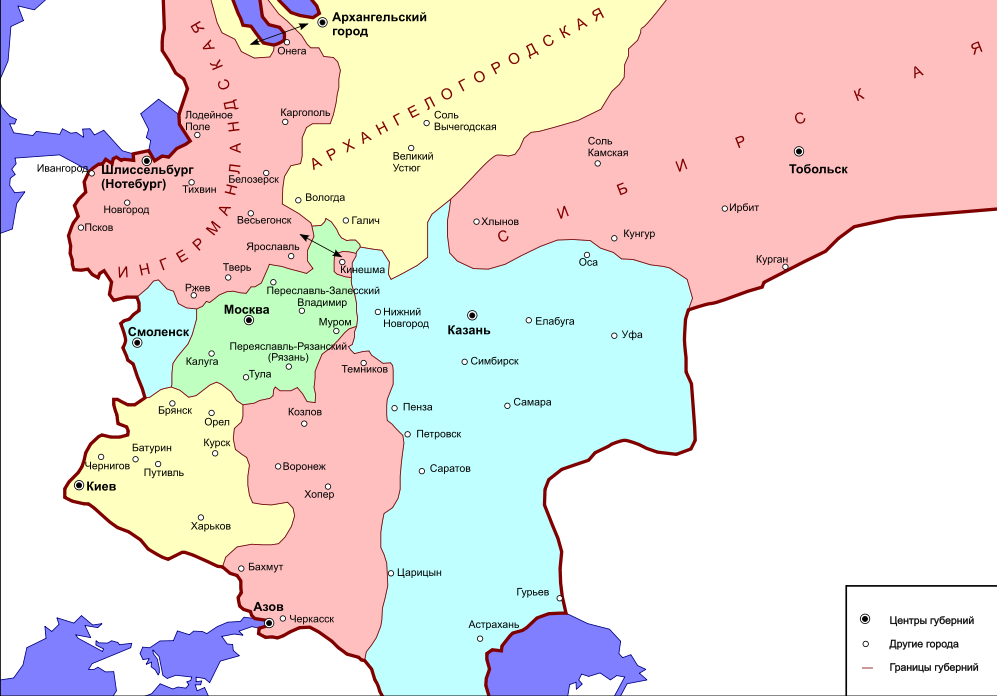

«Преподобный Александр Куштский»,

XVIII век

Описание Александро-Куштского монастыря и событий в нем в XVIII веке начнем с событий, касающихся основателя монастыря, преподобного Александра Куштского. Его почитание, как святого преподобного, к началу XVIII века распростанилось широко и было устойчивым, что подтверждается включением его Жития и службы в богослужебные книги и написанием отдельных рукописных книг с его Житием.

В монастырских отчетах 1747 года подробно описан рукописный список Жития преподобного Александра, выполненный в Александро-Куштском монастыре в 1738 году писцом Тихоном Ивановичем Хрипуновым со старой монастырской рукописи. Эта рукопись представляет из себя книгу в кожаном переплете с досками в полдесть (главным форматом листа, применявшимся в России в XIV – XIX веках, была десть (размер 44 х 35 см); разрезанная пополам десть называлась полдесть (размер 22 х 35 см)). Полдесть состоит из 66 листов, в ней «сначала по первом порожнем листе под нарисованным с травами чернильным началом красными и черными чернилами: МЕСЯЦА ИЮНЯ В 9 ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АЛЕКСАНДРА КУШТСКОГО НОВАГО ЧУДОТВОРЦА» (далее служба преподобному на 29 листах). «По оной службе под нарисованным травчатым чернильным началом МЕСЯЦА ИЮНЯ В 9 ДЕНЬ ЖИТИЕ И ПОДВИЗИ И ОТЧАСТИ ЧУДЕСА И ИСПОВЕДАНИЕ ПРЕПОДОБНАГО ОТЦА НАШЕГО АЛЕКСАНДРА КУШТСКАГО ЧУДОТВОРЦА… (далее житие на 16 листах, затем 20 чудес, «между которыми по втором чуде летопись о пожаре на 14 листе, а после оных чудес слово похвальное и молитва преподобному на 6 листах, в том числе одна страница порожняя»). В начале книги «на нижних полях писано тако: «в 26 день мая 1738 года положил сию книгу Житие Александра чудотворца со службою в монастыре в Вологодском уезде, что на реце Куште, по вере своей вместо ветхаго жития и службы чудотворца Александра крепостных дел бывший писец Тихон Иванов сын Хрипунов при игумене Иринархе (Морозове) онаго Александрова монастыря по родителех своих схимонахе Алексие, Екатерине, Тихоне и по прочих родителех. А сия книги Жития чудотворнаго со службою из онаго Александрова монастыря с Кушты игумена того Александрова монастыря и братии и бельцам другим никому не давать, и не продать, и не заложить. Сие подписал я Тихон Хрипунов».

"Архангел Михаил"

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVII века

Эта книга упоминалась во всех описях монастырского имущества XVIII – XX веков. После закрытия церквей в 1932 году книга, предположительно, попала в библиотеку Троице-Сергиевой Лавры.

В XVIII веке с Александро-Куштской рукописи сделано несколько рукописных списков, один из них (1747 года) хранится в Государственном архиве Вологодской области, еще один – в Вологодском музее. Кроме этих трех списков и списка Германа (Тулупова) известны еще 9 сохранившихся рукописных списков Жития преподобного Александра Куштского, датируемых XVII – XVIII веками: один из них хранится в С.-Петербургском институте истории РАН, один – в Библиотеке академии наук России, пять - в Государственном историческом музее, один – в Российском государственном историческом архиве и один – в Российской национальной библиотеке.

Еще один важный момент почитания преподобного Александра Куштского зафиксирован в документах 1747 года, где игумен монастыря Иринарх (Морозов) письменно заявляет, что у него «никакого письменного известия не имеется» о том, были ли когда-нибудь «и под каким указом» обретены и свидетельствованы мощи преподобного Александра Куштского. Ни для кого не секрет, что обретение мощей святых утверждается Патриархом, сопровождается епархиальной комиссей и подробно протоколируется. Судя по заявлению игумена Иринарха, до 1747 года мощи преподобного Александра обретены не были, т.е. с момента его погребения всегда находились под спудом (в земле) на том месте, где их похоронили. У гроба преподобного совершались молебны, после которых было много чудес исцелений, некотрые из них записаны в Житии преподобного, дальнейшая запись их не велась.

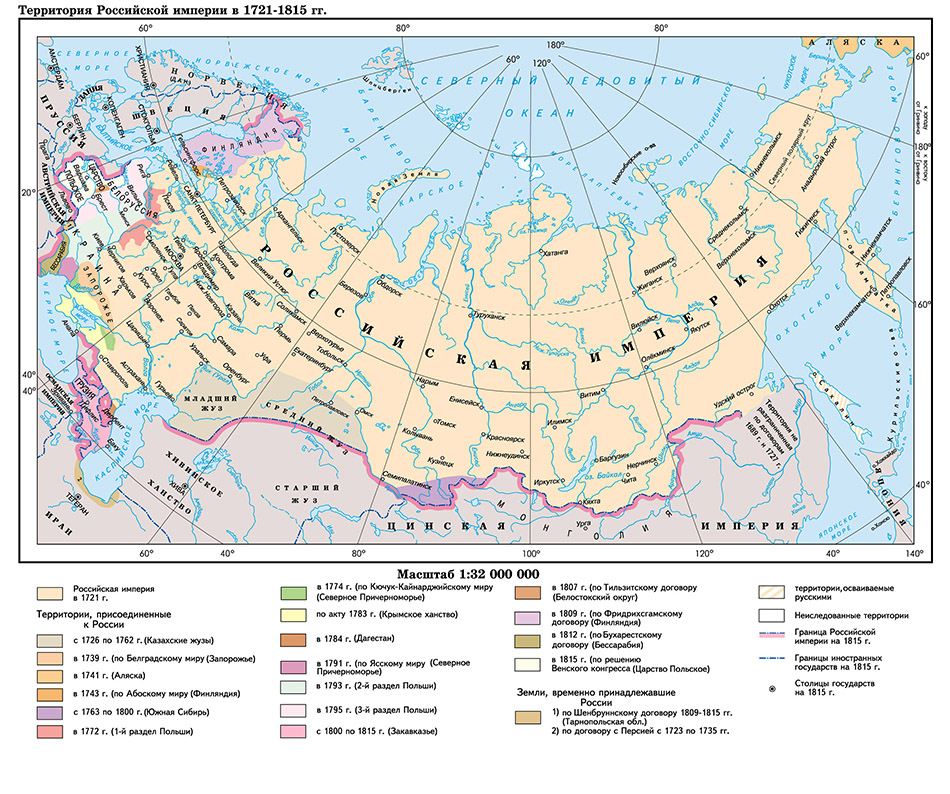

А теперь перейдем к повествованию о судьбе Александро-Куштского монастыря, постигшей его в XVIII веке. На начало века монастырь находился в Закушской волости Сямженской трети Вологодского уезда России и относился к Вологодской и Белозерской епархии Руской Православной Церкви. Епархию в первой половине XVIII веке возглавляли архиепископы Гавриил (1685 – 1707), Иосиф (1708 – 1716), епископы Павел (1716 – 1725), Афанасий (1726 – 1735), Амвросий (1736 – 1761), Пимен (1740 – 1753), Серапион (1753 – 1761), Иосиф (1761 – 1774).

Государственные реформы XVIII века в корне изменили уклад Русской Православной Церкви в целом и Александро-Куштского монастыря в частности.

22 октября 1721 года, в день подписания мирного договора между Россией и Шведским королевством, завершившим Северную войну, Правительствующий Сенат провозгласил царя Петра I императором, соответственно страна Россия стала Российской империей. По итогам Петровских реформ в империи была установлена абсолютная монархия, где императору подчинена даже Церковь.

«Апостол Андрей»,

конец XVII века

Еще в 1700 году царь Петр I упразднил институт Патриаршества. В 1701 году управление монастырскими вотчинами и суды над крестьянами были переданы в Монастырский приказ. В 1721 году для управления церковными делами создан Святейший Правительствующий Синод, находившийся в полном подчинении светской власти. Деятельность Святейшего Синода была строго ограничена «Духовным Регламентом», утвержденным императором Петром I, который именовался в нем «крайним судиею, правоверия и всякого в Церкви Святой благочестия блюстителем». Позднее в Своде законов Российской империи было закреплено, что Российский император являлся главой Русской Православной Церкви: «Император, яко христианский государь, есть верховный защитник и хранитель догматов, и блюститель правоверия и всякого в Церкви святого благочестия».

Духовное сословие стало использоваться государством для пополнения армии и чиновничества: «безместных попов» и молодых монахов, годных к воинской службе, сдавали в солдаты, а выпускников семинарий назначали на гражданскую чиновничью службу. На приходское духовенство была возложена обязанность вести учет населения своего прихода посредством метрических книг о рождении, венчании и погребении. Указом 1718 года была предписана ежегодная обязательная исповедь прихожан, которая должна фиксироваться в «Вероисповедных книгах».

Принимать постриг в монашество разрешалось только вдовым священникам и отставным солдатам. Настоятелей монастырей, которые «дозволили незаконный постриг», осуждали на пожизненную ссылку, а принявшего постриг «расстригали», подвергали телесному наказанию и изгоняли из монастырей, работоспособных отправляли на принудительные работы на Урал и в Сибирь.

По указу императрицы Елизаветы в 1740-х годах с монастырей империи были собраны сведения о монастырских владениях, полученных по царским Жалованным грамотам. В течение 1763 года по указу императрицы Екатерины II обер-офицеры Коллегии экономии составили подробные описания монастырских владений Российской империи и в 1764 году вышел указ о их секуляризации.

В результате нововведений Александро-Куштский монастырь, как и большинство других в империи, прекратил свое существование. В монастырь перестали приходить молодые монахи, поселяемые в обитель отставные солдаты в большинстве своем не хотели подчиняться монастырскому уставу, пожилые монахи умерли, духовная преемственность прервалась.

"Апостол Петр"

из иконостаса Успенской церкви,

конец XVII века

До 1764 года монастырь был самостоятельным, управлялся строителями, игуменами, иеромонахами. По документам за этот период удалось восстановить их имена (в скобках годы упоминаний): строитель Феодосий (1699, 1700), игумен Варлаам (1704, 1705), игумен Иосиф (1712), игумен Варлаам (1723), игумен Иринарх (1734, 1737, 1738, 1739, 1744, 1747), иеромонах Авраамий (1735), игумен Варлаам (1752, 1756), игумен Филарет (1764).

По описи 1723 года в монастыре было 30 насельников, самому младшему из них 53 года, самому старшему – 90 лет. Несмотря на возраст они несли послушания: чередной иеромонах, казначей, келарь, «у гроба чудотворцова», посельской, пономарь, синодишной, подкеларник, мельнишной, хлебенной.

По описи 1735 года в монастыре 11 монахов и записано, что «в оный монастырь определено» 8 отставных солдат. Двое из них умерли, двое приняли постриг, двое за ослушание переведены в другие монастыри, один жил бельцом, один женился.

По описи 1737 года в монастыре 16 монахов и 2 отставных солдата. Видимо все монахи в преклонном возрасте, потому что на монастырских послушаниях записаны служители бельцы: псаломщик, хлебник, конюх, повар, мельник, 2 пастуха, 3 служителя «для розысков». Иеромонах в монастыре один, ему 60 лет.

По описи 1764 года в монастыре 1 монах – игумен Филарет и 3 бельца – вдовый священник, дьячек и пономарь.

В июле 1764 года Александро-Куштский монастырь был упразднен и преобразован в Успенский Александровский приход, что на Куште. Настоятелем прихода назначен священник Григорий Лукьянов, в приходском причте учреждены дьячек и пономарь. При описи монастырского имущества присутствовал игумен Спасо-Каменного монастыря Иоаким (Опись ризницы и церковной утвари сохранилась, находится в Государственном архиве Вологодской области).

На момент упразднения в монастыре было две деревянных шатровых церкви и отдельно стоящая деревянная колокольня. В теплой церкви один престол – святителя Николая Чудотворца, в холодной два – Успения Божией Матери (главный), преподобного Александра Куштского (придельный). Кроме церквей внутри монастырской ограды находились: настоятельская и казначейская кельи «с сенями и чуланами», пять ветхих келий «стоят впустую», хлебенная келья, два погреба (летний и зимний). Ограда вокруг монастыря была деревянная рубленая, «а в местах в забор забранная». За оградой находились: деревянные конюшенный двор и монастырские лавки «для торжищ».

Видимо процедура преобразования монастыря в приход длилась с июля по сентябрь 1764 года, потому что расписка белого священника Григория Лукьянова о «временном принятии имущества у игумена Филарета Александрова монастыря» написана только 24 сентября 1764 года.

Примечательно отношение к монастырю прихожан. 13 октября 1766 года старосты деревень Горки и Спасской, Стефан Сафонов и Михаил Емельянов, написали настоятелю прихода расписку о том, что «ризницу и церковную утварь как прежде хранили, так и впредь хранить будем. Ибо мы желаем писаному упраздненным Александрову Куштскому монастырю бысть прихожанами. И ходить никакой трудности не имеем к нему. И ближе Лысогорской церкви к тому же. И родители наши во оном монастыре погребавшеся».

«Пророк Илия, священномученик Власий,

мученики Флор И Лавр»

конец XVII века

По документам удалось восстановить имена священников, бывших в XVIII веке настоятелями Успенского Александровского прихода, что на Куште, (в скобках годы упоминаний): Григорий Лукьянов (1764, 1766), Феодор Прокопьев (1772), Алексей Осипов (1774 – 1813).

В 1772 году священник Федор Прокопьев по прошению был переведен в другой приход. Успенский Александровский приход, что на Куште, на 2 года остался без настоятеля. Приходское имущество было снова описано и передано на «смотрение» церковнослужителям: дьячку Василию Александрову и пономарю Андрею Васильеву, серебряные и золоченые церковные сосуды и облачения были взяты на хранение в архиерейский дом. Только в 1774 году «на место, на которое желающих не имеется», был назначен священник Алексей Осипов. Священно- и церковнослужители, видимо, проживали вместе с семьями на территории прихода.

В Описи ризницы и имущества 1772 года кратко описаны церкви и другие строения. «Соборная церковь Успения Пресвятыя Богородицы холодная деревянная, с приделом преподобного Александра Куштского чудотворца. Верх шатровый, кругом паперть», «внизу придела над мощами чудотворцовыми рубленой голпчик деревянной, покрыт полочком, кругом его рака. Точены столпцы, крашены». Под церковью кладовая палата. «Теплая церковь во имя святителя Николая Чудотворца, верх шатровый, на нем крест железный». «Колокольня деревянная четвероугольная, на ней 7 колоколов, а весу в них не показано». Кельи: игуменская ветхая, казначейская «двоежитная новая», «прочих шесть келий ветхих». Погреба: летний и зимний – ветхие. Амбар мучной. Вокруг зданий ветхая деревянная ограда.

Прихожанами Успенского Александровского прихода, что на Куште, были государственные экономические крестьяне (бывшие монастырские) – жители сельца Горки, сельца Колябина, деревень Лавы, Спасское, в количестве 100 – 170 человек. В Исповедной ведомости за 1778 год записаны 116 человек, 108 из них были у исповеди и Причастия, «а не бывших у исповеди и святаго Причастия три года сряду прежде бывало, а ныне не обретается». Самое большое количество прихожан, 173 человека, записано в Исповедной ведомости за 1799 год.

В заключении разберемся с территориальным положением монастыря на конец XVIII века. В 1780 году в ходе административной реформы Екатерины II образовано Вологодское наместничество, состоящее из 19 уездов. В 1796 году указом императора Павла I «О новом разделении Государства на губернии» наместничество упразднено и образована Вологодская губерния (из 11 уездов). Одним из уездов был Кадниковский, в который входила наша Закушская волость. В 1788 году была упразднена Великоустюжская епархия и присоединена к Вологодской, тогда же от Вологодской епархии к Новгородской отошли Белозерск и Чаронда и к Ярославской – часть Пошехонского уезда; в связи с этим Вологодская и Белозерская епархия была переименована в Вологодскую и Устюжскую. Таким образом в конце XVIII века на месте Александро-Куштского монастыря в Закушской волости Кадниковского уезда Вологодской губернии Российской империи находился Успенский Александровский приход, что на Куште, и относился он к Вологодской и Великоустюжской епархии. Епархию в конце XVIII века возглавляли епископы Ириней (1775 – 1796), Арсений (1796 – 1802).

Историческая справка

1547 – 1721 годы – Русское царство

1721 – 1917 годы – Российская империя

1682 – 1725 годы – последний царь всея Руси и первый император Всероссийский Петр I Алексеевич Романов

1725 – 1727 годы – Российская императрица Екатерина I

1727 – 1730 годы – Российский император Петр II Алексеевич

1730 – 1740 годы – Российская императрица Анна Иоанновна

1740 – 1741 годы – Российский император Иван IV

1741 – 1761 годы – Российская императрица Елизавета Петровна

1761 – 1762 годы – Российский император Петр III

1762 – 1796 годы – императрица Всероссийская Екатерина II Великая

1796 – 1801 годы – император Всероссийский Павел I

1701 – 1917 годы – Русская Православная Церковь (синодальный период)

1700 – 1721 годы – митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский)

1722 – 1725 годы – архиепископ Новгородский и Великолуцкий Феодосий (Яновский)

1725 – 1736 годы – архиепископ Новгородский и Великолуцкий Феофан (Прокопович)

1740 – 1745 годы – архиепископ Новгородский и Великолуцкий Амвросий (Юшкевич)

1745 – 1753 годы – архиепископ Новгородский и Великолуцкий Стефан (Калиновский)

1753 – 1754 годы – архиепископ Московский и Севский Платон (Малиновский)

1754 – 1757 годы – архиепископ Санкт–Петербургский и Шлиссельбургский Сильвестр (Кулябка)

1757 – 1767 годы – митрополит Новгородский и Великолуцкий Дмитрий (Сеченов)

1770 – 1799 годы – митрополит Санкт-Петербургский и Ревельский Гавриил (Петров)

1799 – 1818 годы – митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов)