в Спасо-Каменный монастырь

История Александро-Куштского монастыря началась за полвека до его основания, при державе Великого князя Московского Димитрия Иоанновича Донского и при митрополите Киевском и всея Руси святителе Алексии, в 1371 году в Вологде.

Вологда в то время переживала не самые лучшие времена: с начала XIV века за обладание ею соперничали Новгородская республика и Московское княжество. В 1368 году Великому Московскому князю Дмитрию Донскому удалось захватить ее, вынудив Новгород на совместное правление, в результате чего до 1397 года в городе было два наместника – московский и новгородский. Соперничество не обходилось без военных столкновений и жертв среди горожан.

Именно в это неспокойное время 17 марта 1371 года, в день Алексия, человека Божия, в Вологде родился будущий преподобный Александр Куштский и в крещении был наречен Алексеем.

Спустя 11 лет Алексей пришел в Спасо-Каменный монастырь, что на острове в Кубенском озере, с просьбой принять его в братию. Такое развитие событий могло быть как следствием того, что родители Алексея могли пострадать в междоусобной войне, так и того, что он воспитывался в вере и благочестии и, достигнув «совершенных лет» (в те времена взрослели рано), был отдан родителями в монастырь.

Так или иначе, но в 1382 году 11-летний отрок Алексий был принят в братию Спасо-Каменного монастыря.

Спасо-Каменный монастырь на тот момент относился к Ростовской епархии Киевской митрополии Константинопольского Патриархата. Епархию возглавлял епископ Ростовский Матфей (1382 - 1385), затем его один за другим сменили святители Иаков (1385 – 1389), Феодор III (1390 – 1394), Григорий (1396 – 1416) Ростовские.

Настоятелем Спасо-Каменного монастыря в 1378 – 1418 годах был игумен Дионисий. Начало своих духовных подвигов игумен Дионисий положил на горе Афон, принял там постриг. Приблизительно в 1377 году с посольством прибыл в Москву, с большими почестями был принят Великим Московским князем Дмитрием Донским, оставлен им в братии Московского Богоявленского монастыря и около 1378 года назначен настоятелем Спасо-Каменного монастыря.

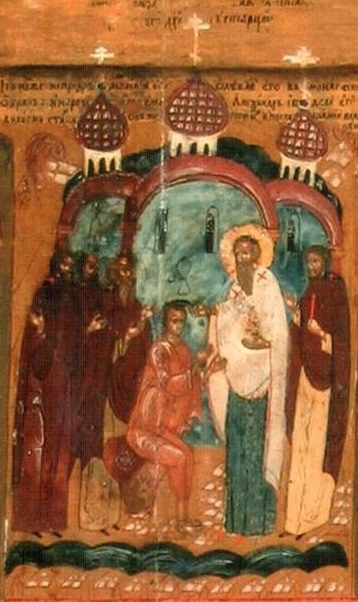

Александра Куштского

Игумен Дионисий ввел в монастыре общежительный афонский (студийский) устав, предписывающий строгое исполнение монахами правил «как петь пения монастырские, и как класть поклоны, и как читать, и как стоять в церкви, и весь распорядок церковный, и на трапезе поведение, и что вкушать в какие дни – все это по уставу».

Строгая духовная жизнь настоятеля и братии привлекала в монастырь ищущих духовного руководства. Так, «проуведев яко хощет быти сосуд Святаго Духа», в 1382 году игумен Дионисий принял в монастырь будущего преподобного Александра Куштского, не более 2 лет спустя - будущего преподобного Дионисия Глушицкого. В то же время в монастыре подвизались будущие преподобные Пахомий Каменский и Евфимий Сянжемский.

Постриг отрока Алексея, будущего преподобного Александра Куштского, по уставу должен был состояться не ранее, чем через год искуса, т.е. не ранее 1383 года Алексей наречен в монашестве Александром и отдан в послушание одному из духовных старцев монастыря.

Преподобный Александр, как и его собратья, «многа лета пожив в послушании велицем. В нощи без сна пребываше на молитве, а в день без покоя служа на братию», приобрел уважение монахов монастыря.

Но «любовь и уважение братии не только не радовали смиреннаго сердца преподобнаго Александра, но еще и приводили его в печаль и смущение. Тяготясь ими, он решился оставить многолюдную обитель и, стремясь душею к незримым людьми подвигам, начал помышлять, как бы ему найти пустыню по сердцу своему, где бы он, неведомый никем, мог беспрепятственно служить единому Богу. Правда, ему жаль было братии, искренне его любившей, жаль и обители, в которой он при пострижении обещался пребывать до смерти, но любовь к пустыне и уединению превозмогла и то, и другое. Зная, что игумен и братия не захотят с ним расстаться и будут его уговаривать оставить свое намерение, блаженный решился, как ни было это тяжело для его любящаго сердца, оставить монастырь, не простившись с ними. С этою целию после вечерняго правила, когда вся братия предалась покою, он пал в своей келье пред иконою и долго и слезно молился, из глубины сердца взывая: "Настави мя, Господи, на путь Твой (Псалом 85:11) и исправи пред Тобою путь мой" (Псалом 5:9). По окончании молитвы Александр, взявши только самое необходимое, вышел из кельи и под покровом ночи никем незамеченный удалился из монастыря на северный берег озера и пошел искать себе безмолвнаго места для жительства».

Когда именно преподобный Александр покинул Спасо-Каменный монастырь история умалчивает, но известно, что его собратья Дионисий и Пахомий ушли около 1393 года. Возможно, тогда ушел на безмолвие и Александр, и ранее или позднее собрат Евфимий.